|

|

|

|

По Материалам V Всероссийской научной конференции с международным участием «Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге», посвященной памяти Веры Ивановны Есыревой (Нижний Новгород, 2020) Современные донные диатомовые таксоцены рыхлых грунтов побережья архипелага Северная Земля и прилегающих морских акваторий

Сапожников Ф.В.1, Калинина О.Ю.2, Снигирёва А.А.3 Philipp V. Sapozhnikov, Olga Yu. Kalinina, Anastasiya A. Snigirova

1Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН – ИО РАН (Москва, Россия)

УДК 574.587:582.26

По материалам экспедиции лета 2019 г. впервые изучены современные таксоцены донных диатомовых водорослей прибрежных и прибрежно-морских водных местообитаний архипелага Северная Земля: сублиторали, литорали, а также полузамкнутых водоемов побережья. Во всей совокупности сообществ отмечены суммарно 180 видов и подвидов (ввт) диатомей. Локальное α-разнообразие сообществ сублиторали составило 6–26 видов и ввт (в среднем – 14,8), а для береговых локаций, включая литораль, – 12–51 вид и ввт (в среднем – 33). Выделены флористические группы и ценотические группировки диатомей для сублиторальных и береговых местообитаний. Отмечены существенные различия как среди береговых таксоценов (среднее сходство 23,41% по видовому составу и 9,78% по структуре), так и среди сообществ сублиторали (19,51% и 34,54% соответственно). Произведено фотодокументирование всего спектра отмеченных видов на постоянных препаратах. Ключевые слова: диатомеи; Северная Земля; бентос; Арктика; таксоцены; разнообразие

Изучение экосистем Арктики в настоящее время является одной из приоритетных задач европейских экологических исследований. Любая комплексная экспедиция, отправляющаяся на просторы северных морей, сейчас приносит массу полезной для науки информации – как на фоне изменения климатической обстановки, так и в свете модификаций многих научных суждений и понятийных структур, произошедших в последние десятилетия. В этом плане комплексная экспедиция, осуществленная на НИС «Профессор Молчанов» к берегам архипелага Северная Земля летом 2019 года, является не только весьма объемлющей по количеству собранного материала, но и, во многом, пионерной по части географического охвата и широте спектра исследований. До последнего времени все наблюдения, связанные с диатомеями на этих островах, касались палеонтологических структур (Большиянов, Макеев, 1995; Polyakova, 1999). Предлагаемая нами работа впервые посвящена таксоценам современных диатомей, населяющим береговые и прибрежные (сублиторальные) биотопы архипелага.

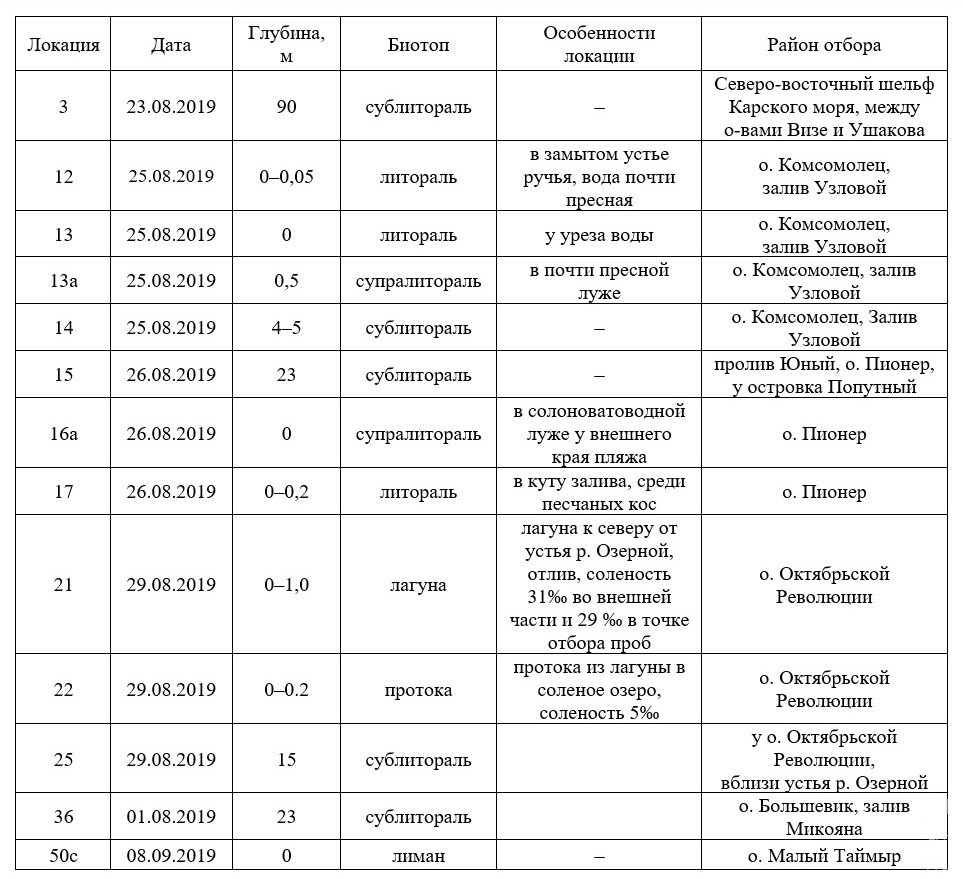

Материалы и методы исследования Материалом для исследований диатомового микрофитобентоса береговых местообитаний и прибрежно-морских районов архипелага послужили сборы, сделанные в экспедиции на борту НИС «Профессор Молчанов» на Северную Землю и в прилежащие районы морей Карского и Лаптевых с 6 августа по 18 сентября 2019 г. Отбор проб из поверхностного слоя донного грунта проводили с помощью пластикового трубчатого пробоотборника диаметром 1 см. При этом в каждой локации отбирали 3 дорожки грунта шириной 1 см, длиной 10 см и глубиной 0,5 см. Ввиду существенной заиленности грунтов во всех исследованных локациях, этот метод позволяет минимизировать попадание в пробу тех слоев осадка, в которых уже не встречаются живые диатомеи. Однако, с учетом охвата площади пробы, он представляет существенно больше информации о составе и структуре сообществ, нежели отбор проб с помощью того же отборника, осуществляемый методом вертикального погружения в грунт с извлечением колонок. Три дорожки объединяли в одну интегральную пробу и фиксировали 96%-ным раствором этанола, после чего помещали в ящик без доступа света. Пробы, результаты анализа которых мы представляем в этой работе, были взяты в 13 различных локациях (рис. 1, табл. 1).

Таблица 1. Локации отбора проб микрофитобентоса на побережье архипелага Северная Земля и на прилегающих морских акваториях

Рис. 1. Картосхема архипелага Северная Земля с обозначением локаций отбора проб

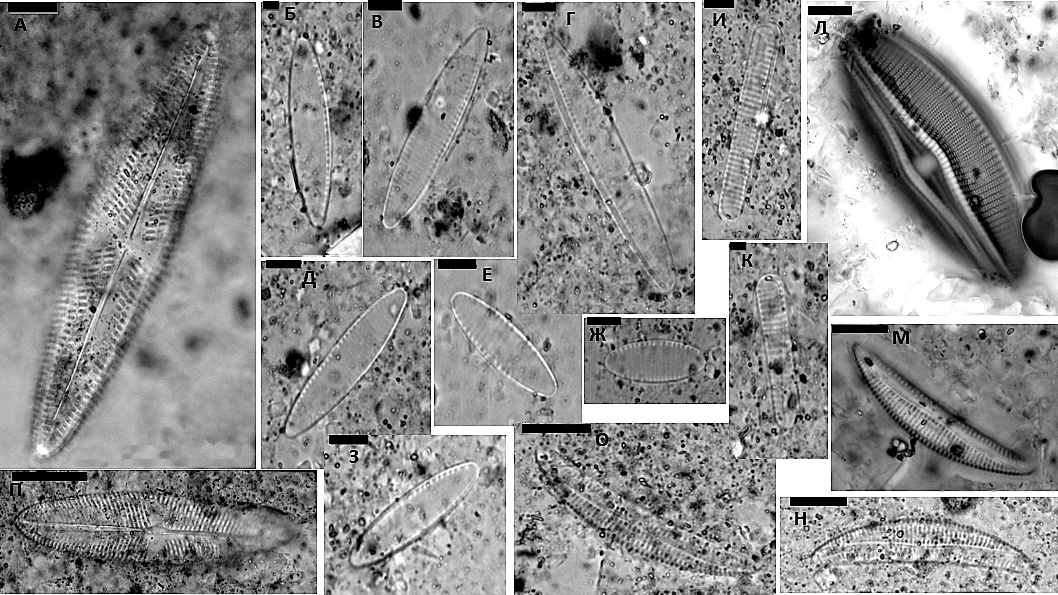

Камеральную обработку материала проводили в лаборатории ИО РАН (Москва). Пробы доливали дистиллированной водой до полного объема флакона, встряхивали с целью лучшего перемешивания осадка, а затем подвергали воздействию ультразвука (35 кГц, у/з ванна «Сапфир») на протяжении 15 минут – для отделения микрофитов от частиц осадка. Затем пробу снова взбалтывали и, методом последовательного отмучивания (декантации), сливали из нее всю полученную тонкую фракцию осадка. Эту фракцию в конической колбе также тщательно перемешивали и разливали по центрифужным пробиркам объемом 18 мл, а затем осаждали центрифугированием (26 мин при 1700 об./мин.). Надосадочную жидкость убирали пипеткой, оставляя слой около 7 мм, и заливали пробирки до половины раствором азотной кислоты (2N). После аккуратно, с помощью пипетки, размешивали осадок в растворе, чтобы увеличить контактную поверхность с окислителем, и оставляли в пробирках на 20–30 мин. Затем доливали водой пробирки до верха и снова центрифугировали 26 мин при 1700 об./мин. После сливали надосадочную жидкость, снова заливали водой, перемешивали осадок и центрифугировали – и так 3–4 раза. Отмытые створки диатомовых заключались в светопреломляющую среду «Канифоль», в которой панцири выглядят очень объемными, а их структуры остаются хорошо видны даже в том случае, если внутри панциря остался пузырек воздуха. Идентификацию таксономической принадлежности диатомей и учет их относительного обилия проводили с помощью световых микроскопов Leica DMLS и Leica DM2500, при х400 и х1000. При этом использовали отечественные и иностранные атласы и определители, в т.ч. интерактивные (Куликовский и др., 2016; Cantonati et al., 2017; Hofmann et al., 2013; Krammer, 1997, 2002, 2003; Krammer, Lange-Bertalot, 1986, 1988, 1991a, 1991b; Witkowski et al., 2000; Spaulding et al., 2020). Для подтверждения современного названия вида использовали материалы актуальных интерактивных изданий эколого-таксономической тематики (Guiry, Guiry, 2020; Spaulding et al., 2020). Данные по соленостным адаптациям, описанным для видов, брали из тех же литературных источников, по которым виды определяли. Для статистической обработки результатов применяли пакет программ анализа экологических данных Primer-6. При оценке качественного сходства таксоценов (по видовому составу) использовали индекс Съеренсена, сходства по количественной структуре (по соотношению обилий видов) – индекс Брея-Кёртиса. Ценотические группировки выделяли с помощью процедуры SIMPER (Primer-6). Количественную оценку проводили методом тотального учета панцирей видов на площадь препарата (двух квадратных покровных стекол со стороной 2 см). Поскольку все пробы были отобраны по единой методике, а затем одним и тем же способом подготовлены для численного учета и идентификации диатомей, количественные данные по распределению видов в сообществах можно было расценивать как адекватно соотносимые. Для отображения обилий того или иного вида, с учетом имевшей место картины распределения численностей, в настоящей статье приведены статусы обилия согласно градации: единично (1–2 панциря на покровное стекло), редко (от 3, обычно 5–10, до 13–14 панцирей), часто (от 15, обычно 20–30 панцирей), массовый (от ⁓40, обычно 50–125, до ⁓140 панцирей) и доминант (от ⁓150 и до нескольких сотен панцирей). По выборке отсутствовали препараты с общей низкой численностью диатомей, не позволявшей произвести такую градацию хотя бы на диапазонах от единичных до часто встречавшихся видов. Все виды были разделены на экологические группы с учетом следующих критериев:

Для покоящихся стадий (спор) колониальных ледовых ницшиоидов приведена отдельная экологическая группа. Объединение видов в такие группы, с учетом статуса обилия каждого из них, дает возможность сформировать представление о балансе экологических групп в структуре сообщества – обрисовать его экологический портрет по названному набору критериев. Отметим, что для разных районов морских и прибрежных акваторий такие экологические портреты будут сильно различаться, в том числе и по наборам экологических групп – особенно это может быть актуально для широтной изменчивости. Представляемая работа показывает, каковы экологические портреты диатомовых таксоценов для комплекса местообитаний архипелага Северная Земля.

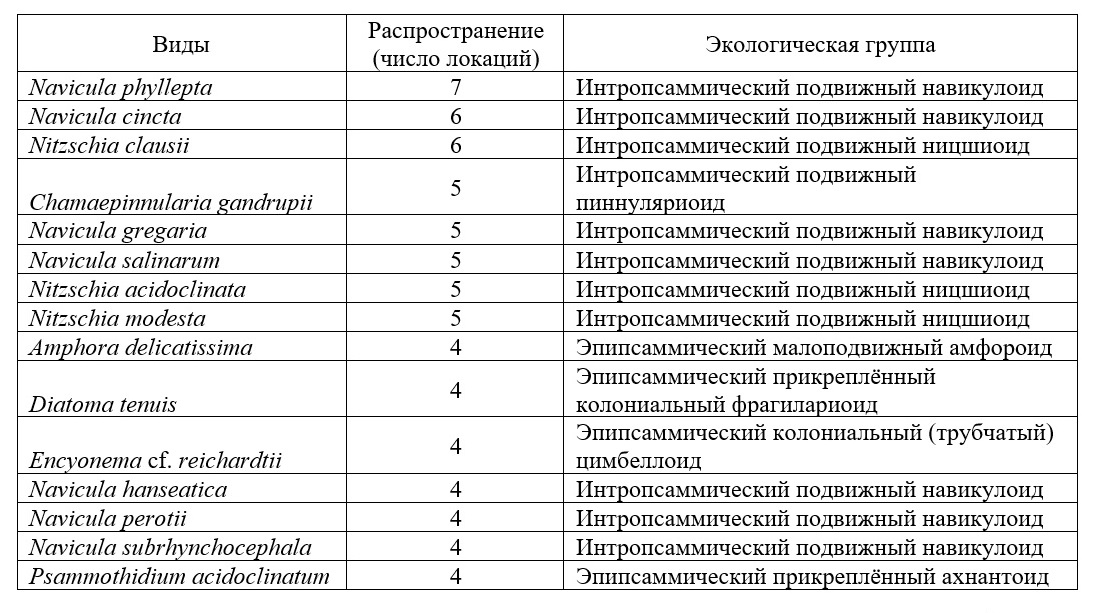

Результаты исследований В общей сложности, для 13 изученных локаций на побережье островов архипелага и в сублиторали окрестных районов, было отмечено присутствие 180 видов и подвидов (ввт) бентических диатомей. Отметим, что при анализе сублиторальных сообществ мы не принимали в расчет панцири центрических диатомей, осевшие из планктона, но учитывали споры представителей ледовой флоры из рода Fragilariopsis – их пеннатные клетки, способные длительное время пребывать живыми на грунте, входят в состав экологических группировок бентических диатомей, на которых влияют особенности донного биотопа. В свою очередь, для береговых сообществ было отмечено 144 вида и ввт, при α-разнообразии диатомовой флоры от 12 до 51 таксона на локацию (в среднем – 33). В сублиторальных локациях были найдены 54 вида и ввт, при α-разнообразии 6–26 таксонов (в среднем – 14,8). В береговых локациях, среди 42 родов, были наиболее разнообразно представлены такие как Navicula (32 вида и ввт) и Nitzschia (16); за ними следовали Cymbopleura (8), Encyonema и Pinnularia (по 7), Amphora (6), Cymbella, Psammothidium, Surirella и Tryblionella (по 4), Parlibellus, Hippodonta, Hantzschia, Halamphora, Chamaepinnularia и Caloneis (по 3), а также Achnanthidium, Denticula, Eucocconeis, Fallacia, Gomphonema, Luticola, Metascolioneis и Stauroneis (по 2). Еще 18 родов были представлены в этом спектре местообитаний всего одним видом каждый: Berkeleya rutilans, Cavinula cocconeiformis, Cosmioneis eta, Diatoma tenuis, Diploneis stroemii, Gyrosigma cf. spencerii, Hannaea arcus, Kobayasiella jaagii, Meridion circulare, Neidium hercynicum, Placoneis clementis, Prestauroneis protracta, Reimeria fontinalis, Rossithidium petersenii, Scoliopleura sp. 1, Sellaphora cf. bacillum, Stauronella indubitabilis и Ulnaria ulna. Сублиторальные локации были заселены представителями меньшего числа родов – только 27. Среди них были наиболее разнообразны Diploneis и Navicula (по 6 видов и ввт); за ними следовали Fragilariopsis и Nitzschia (по 4), Amphora, Caloneis и Pinnularia (по 3), Denticula, Fallacia, Halamphora и Tryblionella (по 2), а также еще 17 родов, представленных здесь только по 1 виду: Catacombas camtschatica, Cocconeis stauroneiformis, Cymbella botellus, Entomoneis gigantea var. decussata, Eucocconeis laevis, Fossula arctica, Gyrosigma fasciola, Parlibellus plicatus, Planothidium polare, Pleurosigma subrectum, Reimeria uniseriata, Sabbea adminensis, Scoliopleura adriatica, Seminavis sp. 1, Stenoneis inconspicua var. baculus, Synedra gaillonii и Trachyneis aspera. Конечно, вызывает серьезные сомнения пребывание клеток C. botellus, R. uniseriata, а также Denticula elegans, D. kuetzingii и Eucocconeis laevis в живом виде при солености свыше 30‰, ибо все эти виды солоноватоводные, но не эвригалинные. Однако, их присутствие в таксоценах на уровне отдельных клеток может указывать на снос в сублитораль из береговых сообществ. Тем не менее, в условиях литорали мы наблюдали большое количество как пресноводно-солоноватоводных, солоноватоводных, так и морских видов, обитавших там совместно при существенном обилии. Принимая в расчет сильное опреснение рыхлых грунтов литорали островными ледниками, активно подтаивающими в летнее время, можно говорить о том, что эта композиция видов существует там в условиях скорее амфиосмотическо-солоноватоводных, нежели сугубо морских. Это способствует существенному увеличению разнообразия диатомей. Широко распространенный флористический комплекс береговых местообитаний включал 15 видов и ввт (табл. 2), большинство из которых относились к числу подвижных интропсаммических форм.

Таблица 2. Состав комплекса видов диатомей, широко распространенных в условиях береговых местообитаний архипелага Северная Земля

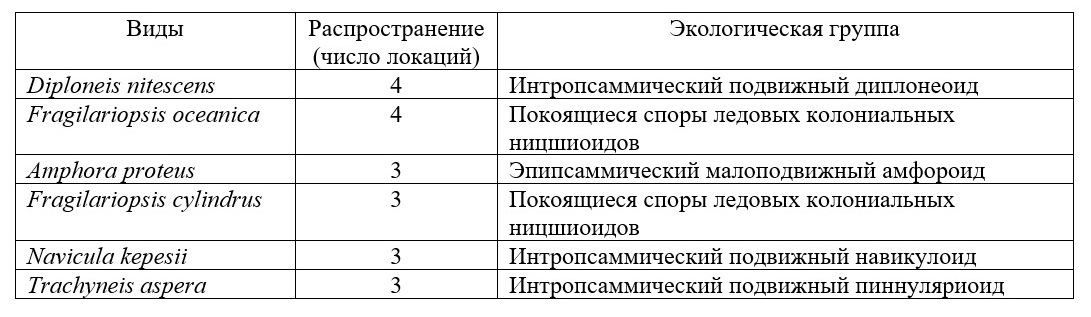

В свою очередь, комплекс широко распространенных видов, выделенный для сублиторальных локаций, включал только 6 видов (табл. 3, рис. 2). Среди них также преобладали подвижные формы.

Таблица 3. Комплекс видов диатомей, широко распространенных в сублиторальных локациях вблизи побережья архипелага Северная Земля

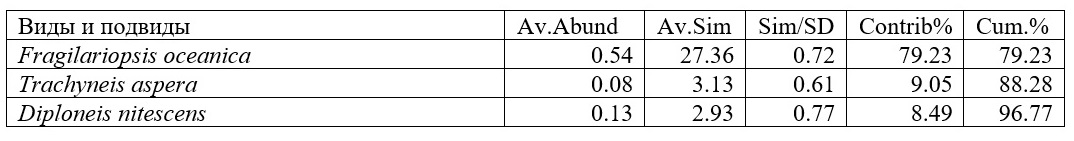

Среднее попарное сходство таксоценов всех изученных местообитаний, как береговых, так и сублиторальных, по составу диатомовой флоры оказалось довольно низким (12,35%). В свою очередь, среднее сходство береговых сообществ по составу также оказалось довольно низким (23,41%), но всё же было выше, нежели сублиторальных (19,51%). Таксоцены на литорали, в супралиторали, в лагуне и лимане существенно различались по составу, но всё же в меньшей степени, чем на прилегающих морских акваториях. Конечно, здесь непременно стоит принять во внимание различия в абиотических условиях, для первой группы сообществ сводившихся, в основном, к разнице по солености и текучести вод, а для второй – по глубине расположения местообитаний. Однако, несмотря на наиболее низкое число видов на глубине 90 м (локация 3), четкой зависимости между падением α-разнообразия и ростом глубины выявить не удалось – возможно, играл особую роль фактор осадконакопления в прибрежной зоне, связанный с береговым сносом мелкодисперсного материала девонских глин. Среднее попарное сходство таксоценов по количественной структуре для всех локаций составило 8,15%, то есть признаки сходства между сообществами сублиторали и береговых местообитаний по соотношению обилий определенных видов всё же есть. При этом среднее сходство сублиторальных локаций оказалось наиболее высоким (34,54%), а береговых – существенно низким (всего 9,78%). Эти результаты объясняются для сублиторали с позиции существования единой ценотической группировки, характеризуемой тремя видами: Fragilariopsis oceanica, Trachyneis aspera и Diploneis nitescens (табл. 4). Таблица 4. Набор видов, характеризующих единую ценотическую группировку сублиторальных местообитаний в окрестностях архипелага Северная Земля

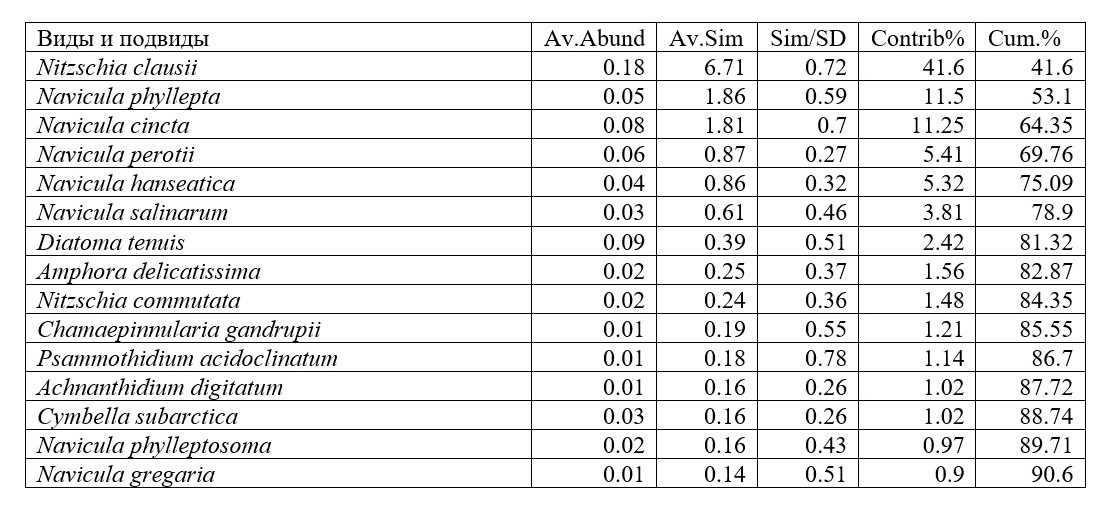

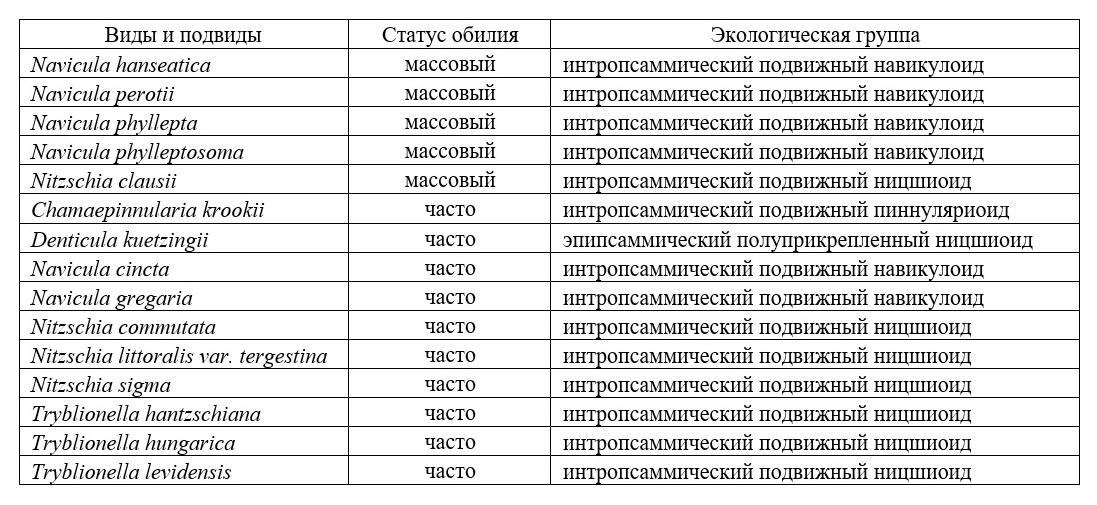

Для береговых местообитаний мы смогли выделить три ценотические группировки. Первая из них объединяла сообщества литорали и супралиторали, включая почти пресную лужу и протоку из лагуны в соленое озеро (при солености 5‰) на о. Октябрьской Революции. Набор из 15 видов (табл. 5), характеризующих эту группировку, возглавляли 3 широко эвригалинных вида (Nitzschia clausii, Navicula phyllepta и Navicula cincta) – их вклады в обилие сообществ были наиболее значимы в большинстве локаций группы. За ними следовали в этом списке два морских вида (Navicula perotii, Navicula hanseatica) и солоноватоводно-морской Navicula salinarum.

Обозначения в таблице: см. табл. 4

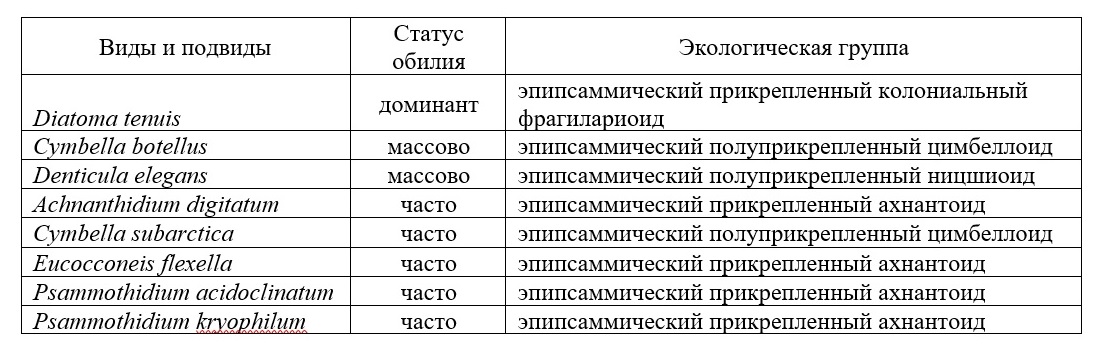

Отдельного внимания заслуживает сообщество почти пресной лужи в супралиторали на о. Комсомолец (локация 13а). Здесь было отмечено весьма высокое α-разнообразие диатомей (51 вид и ввт) при доминировании Diatoma tenuis, массовых Cymbella botellus и Denticula elegans и часто встречавшихся других 5-ти солоноватоводных и пресноводно-солоноватоводных видах (табл. 6). В этой локации обитали 3 вида рода Cymbella, и по 6 – родов Cymbopleura и Encyonema. Такое сообщество уже может служить примером проявления широкой амфиосмотической адаптации одновременно множества видов, населивших местообитание в зоне морского заплеска, постоянно подвергающееся влиянию пресного берегового стока.

Таблица 6. Набор массовых и часто встречавшихся видов из состава таксоцена почти пресной лужи в супралиторали о. Комсомолец

Не менее интересным с точки зрения проявления амфиосмотических адаптаций является таксоцен в протоке (локация 22) на о. Октябрьской Революции, также включавший 51 вид диатомей – но при структурном сходстве с таксоценом лужи только 4,17%. Здесь, при солености 5‰, были отмечены как массовые два морских и три эвригалинных вида, а часто встречались еще 10: пресноводно-солоноватоводные, эвригалинные и солоноватоводно-морские (табл. 7).

Таблица 7. Набор массовых и часто встречавшихся видов из состава таксоцена в слабо-солоноватоводной протоке на о. Октябрьской Революции

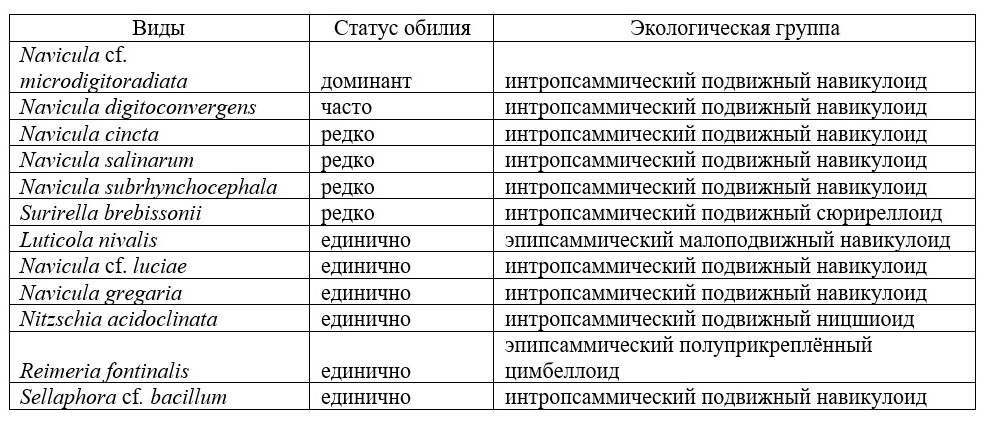

Ценотическая группа на внутреннем берегу лимана на о. Малый Таймыр, по урезу воды, была представлена одним таксоценом, включавшим 28 видов и ввт, среди которых доминировала морская Navicula digitoradiata и часто встречались также морские Metascolioneis tumida, Stauroneis plicata и Tryblionella acuminata (табл. 8). Наконец, на литорали лагуны на о. Октябрьской Революции, при солености 29‰, ценотическая группировка также была представлена всего одним таксоценом (12 видов и ввт, табл. 9), среди которых резко доминировала морская Navicula cf. microdigitoradiata и часто встречалась солоноватоводно-морская Navicula digitoconvergens.

Таблица 8. Структура таксоцена по урезу воды на внутреннем берегу лимана, о. Малый Таймыр

Таблица 9. Структура таксоцена на литорали лагуны, о. Октябрьской Революции

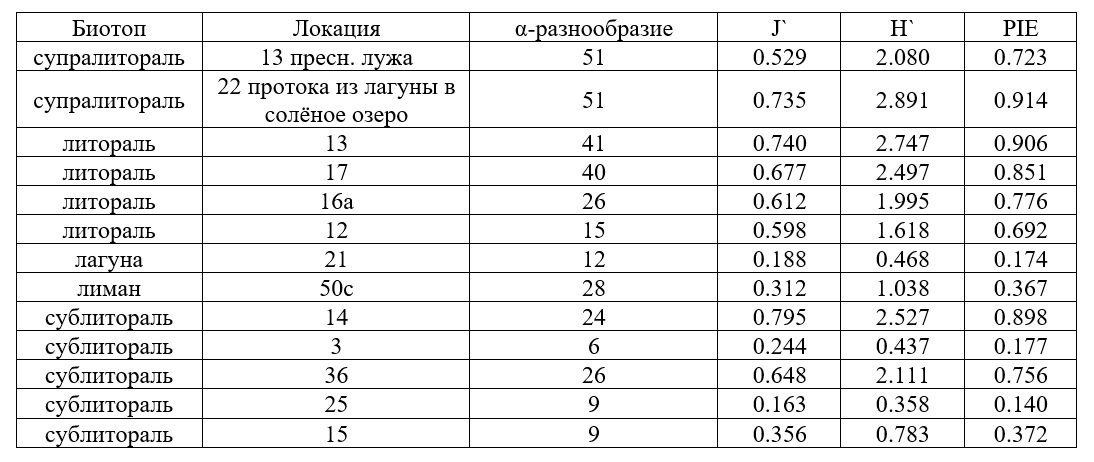

Общий уровень различий между всеми выделенными ценотическими группировками можно расценить как высоко достоверный (р=0,1%) при преобладании межгрупповых различий над внутригрупповыми (Global R=0,86). Оценка разнообразия и выравненности таксоценов продемонстрировала, что эти показатели существенно разнятся для различных сообществ – даже в пределах одной ценотической группировки (табл. 10). Тем не менее, при использовании логарифмического аппроксимирующего тренда, все три параметра оказались положительно скоррелированы с числом видов на локацию (RH`=0,868; RJ`=0,739; RPIE=0,820).

Таблица 10. Значения показателей α-разнообразия,

Общий список видов и разновидностей диатомей, отмеченных в изученных местообитаниях, приведён в Приложении. (ТАБЛИЦА ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ НА НАЗВАНИЕ)

Заключение Результаты наблюдений продемонстрировали, что в береговой зоне островов архипелага Северная Земля обитает довольно большое число видов диатомей, представляющих весьма широкий спектр соленостных адаптаций – от слабо-солоноватоводных до эвригалинных и морских. При этом большинство комплексов на открытых местообитаниях (не лагунного и не лиманного типа) развиваются в амфиосмотических условиях, формирующихся под влиянием плащевидного пресного стока из-под ледников, тающих в летнее время – с одной стороны, и осолоняющего влияния моря – с другой. Разнообразие этих сообществ, их видовой состав и соотношение видов по обилию определяются тем, какие воды оказывают более существенное влияние. Однако, в большинстве случаев, на открытых локациях структуру сообществ определяют солоноватоводные, морские и эвригалинные формы диатомей. Выделенная ценотическая группировка с шестью видами на ведущих ролях (Nitzschia clausii, Navicula phyllepta, Navicula cincta, Navicula perotii, Navicula hanseatica и Navicula salinarum) – широко эвригалинными, морскими и солоноватоводно-морским – как нельзя лучше соответствует амфиосмотическим условиям, балансирующим под сильным прессом и ледника, и моря. В то же время, высокое разнообразие таких таксоценов говорит в пользу определенной стабильности существования этих условий – в макромасштабе, и наличия огромного количества экологических ниш на их фоне – в микромасштабе заселяемого диатомеями пространства. В полузакрытых водоемах, имеющих прямую связь с морем и подпитку морской водой, развиваются таксоцены с относительно более низким разнообразием, при небольшом числе массовых и часто встречающихся видов и существенной роли доминантов – здесь это морские и солоноватоводно-морские формы. В сублиторали разнообразие донных диатомей в целом оказалось не слишком велико. Здесь оно определялось, в основном, бореально-арктическими и космополитными морскими видами, а также, судя по структуре отдельных сообществ в сравнительном аспекте, осадконакоплением, формируемым выносом с берега мелкодисперсных девонских глин. Тем не менее, учитывая широтность изученных местообитаний, мы можем сказать, что общее разнообразие сублиторальных таксоценов — без учета вымытых с берега форм, мало жизнеспособных в море — оставалось на довольно высоком уровне.

Благодарности Авторы настоящей работы выражают благодарность коллекторам материала, отобравшим пробы в ходе рейса НИС «Профессор Молчанов: В.А. Спиридонову, В.Л. Семину, К.Н. Кособоковой, С.А. Ковалеву; начальнику экспедиции М.В. Гаврило, группе обеспечения высадок: А.Н. Чичаеву, С.А. Ковалеву, Е.М. Кузьмину, М. Лакия, В.М. Мельнику, В.В. Соколову, А.И. Терещуку; капитану и экипажу НИС «Профессор Молчанов». Полевой материал собран в экспедиции «Открытый Океан: Архипелаги Арктики – 2019. Северная Земля», состоявшейся при финансовой поддержке National Geographic. Работы с материалом по микрофитобентосу были выполнены при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-55-80004. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующеБольшиянов Д.Ю., Макеев В.М. Архипелаг Северная Земля. Оледенение, история развития природной среды. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1995. – 217 с.го раскрытия в данном сообщении.

Список литературы

Статья поступила в редакцию 30.06.2020

Об авторах Сапожников Филипп Вячеславович – Philipp V. Sapozhnikov кандидат биологических наук fil_aralsky@mail.ru Калинина Ольга Юрьевна – Olga Yu. Kalinina младший научный сотрудник, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia), географический ф-т, НИЛ ВИЭ bio-energymsu@mail.ru Снигирёва Анастасия Александровна – Anastasiya A. Snigirova кандидат биологических наук snigireva.a@gmail.com Корреспондентский адрес: Россия, 117997, г. Москва, Нахимовский проспект, 36, ИОРАН. Телефон (499) 124-79-96.

ССЫЛКА: Сапожников Ф.В., Калинина О.Ю., Снигирёва А.А. Современные донные диатомовые таксоцены рыхлых грунтов побережья архипелага Северная Земля и прилегающих морских акваторий // Вопросы современной альгологии. 2020. №3 (24). С. 1–18. URL: http://algology.ru/1634 DOI – https://doi.org/10.33624/2311-0147-2020-3(24)-1-18

При перепечатке ссылка на сайт обязательна

Modern benthic diatom taxocenes of loose grounds of the coast of the Severnaya Zemlya archipelago and adjacent sea areas Philipp V. Sapozhnikov1, Olga Yu. Kalinina2, Anastasiya A. Snigirova3 1Shirshov Institute of Oceanology RAS (Moscow, Russia) Modern taxocenes of benthic diatoms of coastal aquatic habitats of the Severnaya Zemlya archipelago were studied for the first time based on the materials of the expedition in summer 2019. The following habitats were studied: sublittoral, littoral, as well as semi-enclosed coastal water bodies. In the entire set of communities, a total of 180 species and subspecies (IST) of diatoms were noted. The local α-diversity of communities in the sublittoral was 6–26 species and IST (on average – 14.8), and for coastal locations, including the littoral – 12–51 species and IST (on average – 33). The floristic groups and coenotic groups of diatoms have been identified for sublittoral and coastal habitats. Significant differences were noted both among coastal taxocenes (average similarity of 23.41% in species composition and 9.78% in structure) and among sublittoral communities (19.51% and 34.54%, respectively). The entire spectrum of the noted on permanent slides species are photodocumented. Key words: diatoms; Severnaya Zemlya; benthos; Arctic; taxocoenoses; diversity

References

Authors Sapozhnikov Philipp V. ORCID – https://orcid.org/0000-0002-3239-6543 Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia fil_aralsky@mail.ru Kalinina Olga Yu. ORCID – https://orcid.org/0000-0001-9446-9149 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia bio-energymsu@mail.ru Snigirova Anastasiya A. ORCID – https://orcid.org/0000-0003-4501-3860 Institute of marine biology of the NAS of Ukraine, Odessa, Ukraine snigireva.a@gmail.com

ARTICLE LINK: Sapozhnikov Ph.V., Kalinina O.Yu., Snigirova A.A. Modern benthic diatom taxocenes of loose grounds of the coast of the Severnaya Zemlya archipelago and adjacent sea areas.Voprosy sovremennoi algologii (Issues of modern algology). 2020. № 3 (24). P. 1–18. URL: http://algology.ru/1634 DOI – https://doi.org/10.33624/2311-0147-2020-3(24)-1-18 When reprinting a link to the site is required

Уважаемые коллеги! Если Вы хотите получить версию статьи в формате PDF, пожалуйста, напишите в редакцию, и мы ее вам с удовольствием пришлем бесплатно.

На ГЛАВНУЮ

К разделу ОБЗОРЫ, СТАТЬИ И КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

|

|||

|

| ||