|

|

|

|

с международным участием «Водоросли: проблемы таксономии и экологии, использование в мониторинге и биотехнологии» (12–18 сентября 2022, Москва, Россия) Пространственно-временная динамика диатомовых комплексов озера Имандра (Россия, Мурманская область)

Вокуева С.И., Денисов Д.Б. Sofia I. Vokueva, Dmitrii B. Denisov

Институт проблем промышленной экологии Севера – обособленное подразделение ФИЦ «Кольский научный центр РАН» (Апатиты, Россия)

УДК 574.52+574.58

Проведено исследование диатомовых комплексов донных отложений крупного арктического водоема – озера Имандра. Изучены пространственные и многолетние вариации таксономического состава диатомей и структуры сообществ. Выявлены различия современного состояния экосистемы в отдельных участках акватории вследствие как естественных причин, так и антропогенных. Определены временные рамки и причины изменений состояния экосистемы озера, сделан вывод о будущих тенденциях. Ключевые слова: диатомовые водоросли; биоиндикация; мониторинг; антропогенное загрязнение; пресные водоемы

Озеро Имандра является крупнейшим водоемом Мурманской области и выполняет множество функций, в том числе относится к важнейшим составляющим энергетики и промышленности, является источником питьевой воды и продовольствия, выступает составной частью жизненной среды человека. В то же время, природа Крайнего Севера очень уязвима, чутко реагирует на любые воздействия и обладает низким потенциалом к самоочищению (Кашулин и др., 2012). Для разработки и применения мер по использованию вод и контроля состояния их качества необходимо понимание процессов развития экосистемы водоема в прошлом и настоящем, а также прогнозирование её эволюции в будущем, что возможно оценить на основе палеоэкологической реконструкции по составу диатомовых комплексов донных отложений. Целью данного исследования является интегральная оценка современного состояния экосистемы озера Имандра с помощью диатомового анализа донных отложений и реконструкция долговременных изменений, для выявления трансформаций как в пространстве, так и во времени.

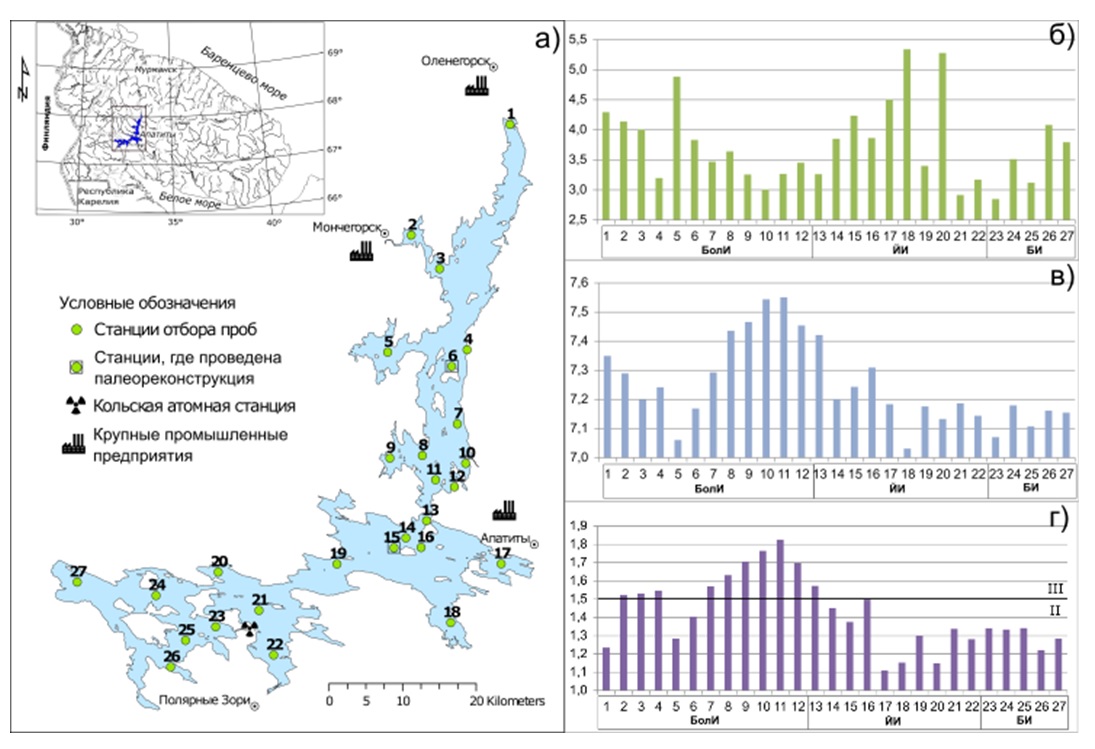

Материалы и методы В качестве материалов для исследования в работе были использованы поверхностные донные отложения (ДО) – верхние слои (0–1 см) колонок ДО, отобранных в 27 различных участках озера Имандра, а также две колонки ДО из плёсов Большая (длиной 37 см) и Йокостровская (длиной 53 см) Имандра (рис. 1, а). Для подготовки проб к диатомовому анализу проводилась лабораторная обработка по стандартной общепринятой методике (Жузе и др., 1949; Давыдова, 1985), с изменениями, разработанными в Институте проблем промышленной экологии Севера ФИЦ КНЦ РАН на основе совмещения с подготовкой проб ДО к химическому анализу (Косова и др., 2011; Денисов, Косова, 2019). После лабораторной обработки проб производилась таксономическая идентификация диатомовых водорослей с помощью микроскопов «Leitz BIOMED» и «Motic BA 300». Все обнаруженные в препаратах створки водорослей определялись до внутривидовых таксономических категорий. Также проводился подсчет численности створок идентифицированных видов и выявление видов-доминантов, а затем – оценка экологического состояния озера по индикаторным показателям диатомовых водорослей (Баринова и др., 2006). Для оценки качества среды на основе диатомовых комплексов (ДК) были определены индексы сапробности, видового разнообразия Шеннона-Уивера, интегральное значение pH (Моисеенко, Разумовский, 2009). Полученные данные по диатомовому составу и количественным характеристикам в поверхностных ДО и в колонках ДО озера Имандра заносились в запатентованную базу данных «Водоросли Евро-Арктического региона» (Денисов, Косова, 2017). Таксономическая информация сверялась с актуальной, регулярно обновляемой мировой базой водорослей (Guiry, Guiry, 2022). Все постоянные препараты и очищенный материал створок диатомовых водорослей хранится в гербарии Института проблем промышленной экологии Севера ФИЦ КНЦ РАН (Боровичёв и др., 2018). Так как исследование носит комплексный характер, при интерпретации полученных материалов использовались данные по скоростям осадконакопления на основе распределения радионуклидов (210Pb, 137Cs) и по химическому составу донных отложений.

Результаты и обсуждение Проведенное исследование включало изучение как пространственной изменчивости состава и структуры диатомовых комплексов, так и их многолетние вариации для двух участков водоема (рис. 1, а). На основе данных о пространственном распределении можно сделать вывод о современном состоянии экосистемы озера Имандра, так как ДК исследовались в поверхностных ДО, отражающих интегральные характеристики современных условий за несколько лет. Данные о составе и структуре ДК в поверхностных ДО были расширены по сравнению с предыдущими исследованиями (Вокуева, Денисов, 2020; Vokueva, Denisov, 2021). В общей сложности для озера было выявлено 406 таксонов диатомей рангом ниже рода (видов, разновидностей и форм, принадлежащих к 84 родам). Наибольший вклад в обилие на всех станциях отбора проб вносят планктонные центрические виды. Исследование видового состава выявило смену групп доминирующих видов диатомей с севера на юг: в пределах плёса Большая Имандра (БолИ) и северной части Йокостровской Имандры (ЙИ) в качестве доминирующих видов распространены Stephanodiscus minutulus (Kützing) Cleve & Möller, Aulacoseira islandica (O.Müller) Simonsen и Stephanodiscus alpinus Hustedt (ст. 1–17), а в плёсе Бабинская Имандра (БИ) с центральной и западной частями ЙИ (ст. 18–27) преобладают виды Pantocsekiella comensis (Grunow) K.T.Kiss & E.Ács, Aulacoseira pusilla (F.Meister) A.Tuji & A.Houki и Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing. Видовое разнообразие, оцениваемое на основе индекса Шеннона-Уивера (рис. 1, б), характеризуется значительной вариабельностью (от 2,8 до 5,3 бит/экз.), причем максимальные значения индекса характерны для участков, где сочетаются речные и озерные условия — заливы-губы, куда впадают реки и где развивается высшая водная растительность, что обогащает диатомовые комплексы обрастателями и бентосными видами. А именно – губы Куреньга (ст. 1), Вите (5), Тик-губа (17), Охтокандская (18) и Княжая (20). Наименьшее разнообразие наблюдается в основном в районах южной части плёса БолИ, и губы Белой в частности (ст. 10), а также транзитной зоны «юг БолИ — север ЙИ». В этих участках, помимо низкого видового разнообразия, наблюдаются также наибольшие реконструированные по ДК значения pH (7,4–7,55) и индекса сапробности (1,6–1,8), максимальные из которых отмечены в губе Белой (ст. 10), где диатомовые комплексы представлены в большей степени видами, предпочитающими щелочные и слабощелочные воды (алкалибионтами и алкалифилами) (рис. 1, в, г). Эти участки были выделены как наиболее измененные антропогенной деятельностью, а воды здесь по классификации (ГОСТ 17.1.3.07-82) соответствуют III классу качества и являются «умеренно загрязненными», что обусловлено поступлением биогенных элементов вместе со сточными водами апатит-нефелиновой промышленности и городов Кировск и Апатиты. Кроме того, анализ рассчитанных по ДК показателей, совместно с оценкой степени загрязнения ДО, вычисленной на основе данных по содержанию токсических элементов в поверхностных и фоновых слоях, позволил выявить наличие значительной антропогенной нагрузки в районе губы Монче (ст. 2, 3), отличной по своему характеру от вышеописанной в районе губы Белой (ст. 10). В этой зоне выявлена самая значительная степень загрязнения ДО токсичными элементами, в особенности Ni, Cu, Co, Hg, As (Моисеенко и др., 2002; Даувальтер, Кашулин, 2016), характерны высокие реконструированные значения pH (до 7,3) и несколько сниженный индекс сапробности (1,5), что указывает на токсическую нагрузку от медно-никелевого предприятия, при которой избыток биогенных элементов не расходуется водорослями вследствие подавления фотосинтетической активности. Наиболее приближенными к естественно-природным условиям оказались участки БИ и западной части ЙИ, где значения pH близки к нейтральным (7,0–7,15), индекс сапробности соответствует второму классу качества вод (1,15–1,35) («чистые» воды), а степени загрязнения донных отложений наименьшие для водоема.

Рис. 1. а) Карта-схема оз. Имандра и расположение станций отбора проб;

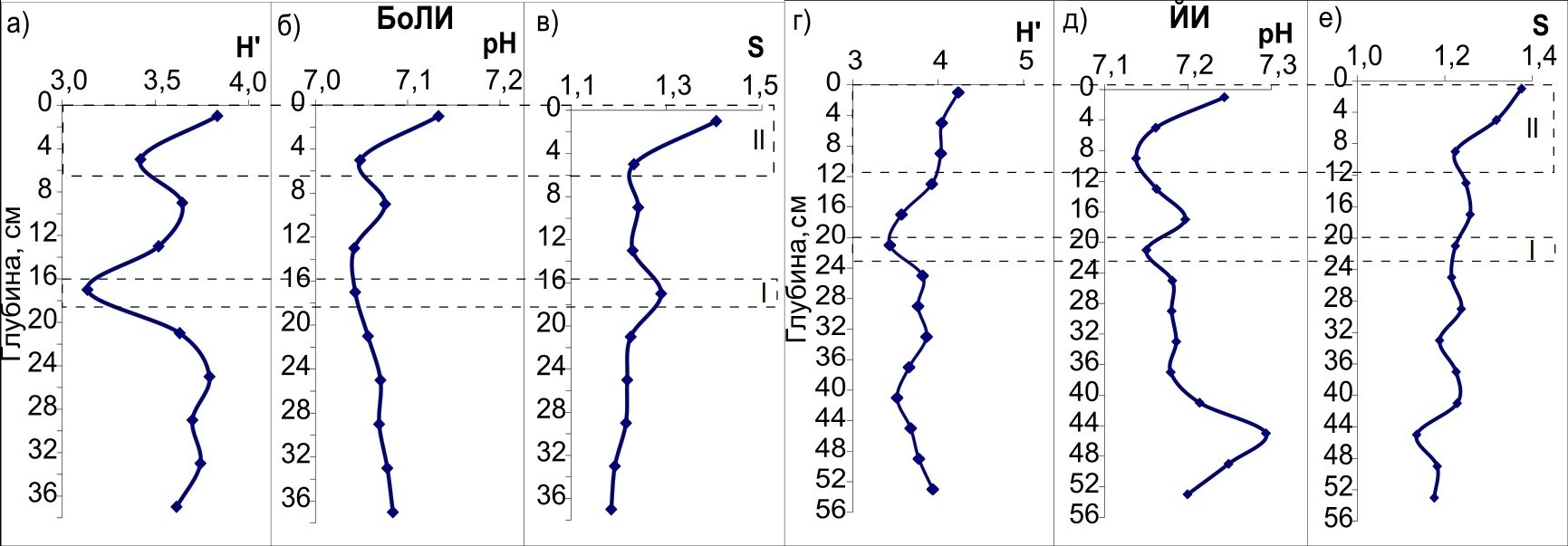

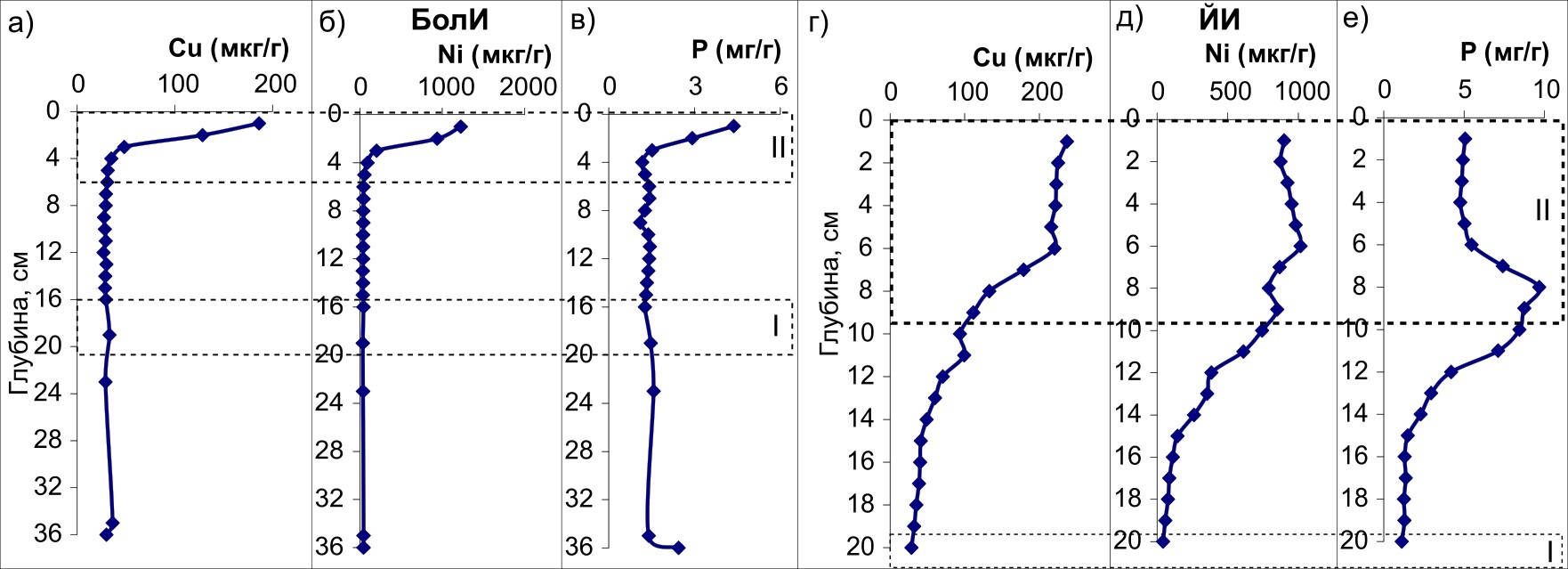

Помимо оценки пространственной динамики ДК, была рассмотрена их временная динамика в колонках ДО плёса БолИ (ст. 6) и ЙИ (ст. 15), длиной 37 и 53 см соответственно. Рассчитав средние скорости осадконакопления по радионуклидам 210Pb, 137Cs, был сделан вывод о примерном времени, в течение которого накапливались исследуемые ДО: около 200 лет для плёса БолИ и 300 лет для ЙИ. В пределах этого временного промежутка наблюдалось несколько переходов экосистемы из одного состояния в другое (рис. 2, 3, I и II этапы), первый из которых в обоих участках приурочен к началу антропогенной нагрузки на территории водосбора (1910–1930 гг., интервалы 16–20 см в БолИ и 20–24 см в ЙИ). В этот период состав диатомовых комплексов сохраняется таким же, как и в более глубоких слоях ДО (20–27 см для БолИ и 24–53 см для ЙИ), накапливающихся в доиндустриальный период, изменяется в основном их относительное обилие. В плёсе БолИ в списке массовых видов отмечаются Aulacoseira pusilla, Cyclotella bodanica var. lemanica (Otto Müller ex Schroter) Bachmann, Pantocsekiella rossii (H.Håkansson) K.T.Kiss & E.Ács, P. schumannii (Grunow) K.T.Kiss & E.Ács и P. comensis. Относительное обилие последнего вида резко увеличивается в переходный период, в результате чего он становится абсолютным доминантом. В ЙИ список массовых видов сохраняется таким же на начало интенсивного антропогенного освоения, однако доминантом здесь помимо Pantocsekiella comensis является вид P. rossii, оба вида составляют по 20% от общей численности. Повышение относительного обилия одного-двух видов сопровождается заметным снижением видового разнообразия (рис. 2, а, г), постепенным повышением индекса сапробности (рис. 2, в, е) и концентраций токсичных веществ (рис. 3, а, б, г, д) и биогенных элементов в ДО (рис. 3, в, е). Резкая смена доминирующих групп диатомей с появлением новых видов, характерных для современных ДК в плёсе БолИ и северной ЙИ, произошла в последние полвека, в период максимального развития промышленности (II этап, 0–5 и 0–9 см для БолИ и ЙИ соответственно). В частности, значительную роль начинают играть виды Stephanodiscus minutulus и Aulacoseira islandica. Появление новых видов сопровождается повышением видового разнообразия (рис. 2, а, г), проявляется рост уровня pH (рис. 2, б, д) и сапробности (рис. 2, в, е). В этот период достигаются максимальные концентрации токсичных веществ (рис. 3, а, б, г, д) и биогенных элементов (рис. 3, в, е) в ДО, подтверждая наиболее радикальные преобразования в экосистеме в результате интенсивного антропогенного воздействия.

Рис. 2. Динамика реконструированных по диатомовым комплексам показателей в ДО

Кроме того, экосистема в центральной части БолИ оказалась менее трансформирована, чем в транзитной зоне ЙИ, где соединяются стоки медно-никелевого и апатит-нефелинового производств. Резкие изменения отмечаются только в последние десятилетия, а новые виды только появляются, но еще не вытесняют «аборигенные». Рис. 3. Динамика концентраций некоторых химических элементов в ДО

Заключение Проведенное исследование подтверждает целесообразность использования диатомовых комплексов донных отложений как для оценки современного состояния экосистемы водоема, так и для выявления его многолетних изменений, связанных с естественными и антропогенными причинами. Так, изучение пространственной динамики диатомовых комплексов позволило выявить значительные различия условий формирования качества вод в отдельных участках акватории. Наиболее близкие к естественно-природным условия характерны для плёса Бабинская Имандра и западной части Йокостровской Имандры. Эта часть водоема не испытывает прямого техногенного загрязнения. Участки акватории, подверженные влиянию стоков апатит-нефелинового производства, отличаются интенсивными процессами эвтрофирования вод и характеризуются низким таксономическим разнообразием, высокими индексами сапробности и значениями pH. В зоне воздействия стоков предприятий цветной металлургии также помимо биогенного загрязнения выявлены последствия токсической нагрузки. Особые условия наблюдаются в некоторых губах, что связано с мелководностью и влиянием впадающих водотоков. Изучение временной динамики экосистемы в центральных районах Большой и Йокостровской Имандры также выявило, что наиболее серьезные трансформации состояния происходили в процессе развития промышленности на территории водосбора, сопровождаясь радикальными перестройками диатомовых комплексов, повышением уровня pH и сапробности, а также концентраций приоритетных загрязнителей в ДО, причем самые существенные преобразования наблюдаются в последние десятилетия, в верхних слоях ДО. Преобразования экосистемы продолжаются и в настоящее время, и при сохранении (или увеличении) поступления биогенных и токсичных соединений в водоем ситуация может в целом приблизиться к наблюдаемой в районе прямого воздействия апатит-нефелиновой и медно-никелевой промышленности.

Работа выполнена в рамках тем НИР №1021111018324-1 и №1021051803677-1 (полевые работы, диатомовый анализ), а также при поддержке грантов от Министерства образования и науки Мурманской области №199 (обобщение результатов) и РНФ №19-77-10007 (химический анализ). Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данном сообщении.

Список литературы

Статья поступила в редакцию 17.06.2022

Об авторах Вокуева Софья Ильинична – Sofia I. Vokueva аспирант, младший научный сотрудник, Институт проблем промышленной экологии Севера – обособленное подразделение ФИЦ «Кольский научный центр РАН», Апатиты, Россия (Institute of the North Industrial Ecology Problems – Subdivision of Federal research center «Kola Science Center RAS», Russia, Apatity) s.vokueva@ksc.ru Денисов Дмитрий Борисович – Dmitrii B. Denisov кандидат биологических наук proffessuir@gmail.com Корреспондентский адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, Академический городок, 14а. Телефон: (81555) 79776.

ССЫЛКА: Вокуева С.И., Денисов Д.Б. Пространственно-временная динамика диатомовых комплексов озера Имандра (Россия, Мурманская область) // Вопросы современной альгологии. 2022. №2 (29). С. 75–82. URL: http://algology.ru/1834 DOI – https://doi.org/10.33624/2311-0147-2022-2(29)-75-82 EDN – QXNGNU При перепечатке ссылка на сайт обязательна Уважаемые коллеги! Если Вы хотите получить версию статьи в формате PDF, пожалуйста, напишите в редакцию, и мы ее вам с удовольствием пришлем бесплатно.

Spatial and temporal dynamics of diatom assemblages of Lake Imandra Sofia I. Vokueva, Dmitrii B. Denisov Institute of the North Industrial Ecology Problems – Subdivision of FRS «Kola Science Center RAS» (Apatity, Russia)

Diatom assemblages of sediments of large arctic reservoir (Lake Imandra), spatial and temporal distribution of the taxonomic composition of diatoms and structure were studied. We identified differences in the current state of the ecosystem in certain areas due to both natural and anthropogenic causes. The periods and causes of changes in the state of the lake ecosystem are determined, and a conclusion about future trends is made. Key words: diatoms; bioindication; monitoring; anthropogenic pollution; freshwaters

References

Authors Vokueva Sofia I. ORCID – https://orcid.org/0000-0002-7842-3228 Institute of the North Industrial Ecology Problems KSC RAS (Apatity, Russia) s.vokueva@ksc.ru Denisov Dmitrii B. ORCID – https://orcid.org/0000-0001-5403-5661; eLIBRARY Author ID - 158478. Institute of the North Industrial Ecology Problems KSC RAS (Apatity, Russia) proffessuir@gmail.com

ARTICLE LINK: Vokueva S.I., Denisov D.B. Spatial and temporal dynamics of diatom assemblages of Lake Imandra (Russia, Murmansk region). Voprosy sovremennoi algologii (Issues of modern algology). 2022. № 2 (29). P. 75–82. URL: http://algology.ru/1834 DOI – https://doi.org/10.33624/2311-0147-2022-2(29)-75-82 EDN – QXNGNU When reprinting a link to the site is required Dear colleagues! If you want to receive the version of the article in PDF format, write to the editor,please and we send it to you with pleasure for free.

На ГЛАВНУЮ

|

|||

|

| ||