|

|

|

Водоросли водных и наземных экосистем южной тайги (национальный парк «Койгородский», Республика Коми)

Шабалина Ю.Н.1,2, Патова Е.Н.1, Новаковская И.В.1, Стерлягова И.Н.1 Julia N. Shabalina, Elena N. Patova, Irina V. Novakovskaya, Irina N. Sterlyagova

1Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар, Россия) УДК 582.21

Первые данные о водорослях некоторых водных и наземных экосистем южной тайги на территории национального парка «Койгородский» (Республика Коми, Россия) показали достаточно разнообразный состав этих организмов: в водных экосистемах парка выявлено 194 таксона с внутривидовыми разновидностями и формами из шести отделов со значительным преобладанием представителей Bacillariophyta (68%); в лесных фитоценозах встречено 27 таксонов рангом ниже рода почвенных водорослей из четырех отделов и семи классов, преимущественно из отдела Chlorophyta (63%). Обнаружено три новых для Европейского Северо-Востока вида почвенных водорослей: Phormidium coutinhoi J. Sampaio, Chlamydomonas cf. inepta Ettl, cf. Kentrosphaera sp. Ключевые слова: альгофлора; водные объекты; почвы; южная тайга; национальный парк «Койгородский»

Введение Национальный парк «Койгородский», образованный в 2021 г., включает самый крупный в Европе массив девственных южнотаежных лесов, незатронутый антропогенной деятельностью. Здесь сконцентрировано уникальное биологическое разнообразие спелых и перестойных ельников, а также смешанных мелколиственно-хвойных лесов. По гидрологическому районированию территория парка относится к гидрологическому округу Северных Увалов (Атлас…, 2001). Большая часть образована водосборными бассейнами рек Мытец, Суран, Летка и Федоровка, а также их притоками, которые относятся к бассейну Волги. Река Суран берет начало и на протяжении 21 км своего верхнего течения располагается в северо-западной части национального парка. Грунты ее глинисто-песчаные, местами с наилком и грубым детритом. Скорость течения часто не превышает 0,1 м/с. Цветность воды высокая и очень высокая, вода окрашена в коричневый цвет. Поваленные деревья часто образуют запруды. Массово развивается высшая водная растительность: кубышка желтая, рдесты, водные мхи. Река Мытец, 25 км верхнего течения которой расположены в восточной части национального парка, имеет крайне извилистое русло, вследствие чего в бассейне сформировались группы старичных озер. В верхних течениях рек характерны слабовыраженные долины. На всей протяженности преобладают гидрокарбонатные воды. В парке присутствует небольшое количество мелких болот, которые сосредоточены преимущественно на водоразделах рек Суран–Мытец и Суран–Летка. Территория парка относится к Летскому округу дерново-подзолистых почв (Атлас почв, 2010). Лесная подстилка является основным органогенным горизонтом подзолистых почв – основным накопителем питательных элементов таежных биогеоценозов. Альгологические работы на данной территории ранее не проводились. Целью настоящего исследования стало получение первых данных о водорослях водных и почвенных экосистем национального парка «Койгородский».

Материалы и методы В августе 2021 г. на ключевых участках северной части парка (район кордона «Федоровка») в ходе рекогносцировочных обследований по общепринятым методикам (Методика…, 1975) были собраны качественные альгологические пробы фитопланктона, фитобентоса и обрастаний различных субстратов из рек Суран и Мытец, а также из болота без названия. Для определения видового разнообразия почвенных альгогруппировок в ненарушенных лесных фитоценозах ельника вейникового и ельника чернично-зеленомошного были отобраны пробы лесной подстилки (O – 0–5 см) и верхнего горизонта почвы (ЕL 1 – 5–20 см), а также взята смешанная проба обрастаний водорослей мохового покрова. Образцы почвы собирали в бумажные пакеты ножом с соблюдением условий стерильности (Andersen, 2005). Видовой состав водорослей водных местообитаний выявляли в живых и фиксированных раствором формальдегида (4%) пробах. Определение диатомовых выполняли во временных и постоянных препаратах на среде Эльяшева (Диатомовые…, 1974; Методика…, 1975). Для выявления активно вегетирующих и доминантных видов почв проводили микроскопирование проб в полевых условиях, в лаборатории для выявления видового разнообразия использовали накопительные культуры с последующим выделением из них монокультур. Выращивание водорослей проводили с применением широко используемых жидких и агаризованных сред 3N-BBM и Bg 11 (Andersen, 2005). Для получения альгологически чистых культур использовали метод посева штрихом и изоляцию с помощью микропипетки (Andersen, 2005). Для идентификации видов использовали микроскопы Nikon Eclipse80i с системой дифференциального интерференционного контраста и видеофиксации изображений (Япония) и Бимам–И (Россия), при увеличении х640, х1000. Использовали основные отечественные и зарубежные определители. Современные номенклатурные изменения уточнены по «AlgaeBase» (Guiry, Guiry, 2022). Экологические характеристики видов приведены по данным литературы (Lowe, 1974; Van Dam et al., 1994; Баринова и др., 2006). Для определения встречаемости почвенных водорослей использовали формулу (Основы …, 2008): N = a / A · 100 %, где N – частота встречаемости вида, a – количество альгологических выборок, в которых обнаружена данная систематическая форма, A – общее количество исследованных образцов. Виды с частотой встречаемости > 50% были отнесены к многочисленным таксонам. Относительное обилие водорослей водных местообитаний определяли по глазомерной балльной шкале: 1 балл – единично (ед), менее 10 индивидов в препарате; 2 – редко (р), 10 индивидов в препарате; 3 – нередко (нр), 1–10 индивидов в одном ряду препарата; 4 – часто (ч), 11–25 индивидов в ряду препарата; 5 – очень часто (оч), 25–50 индивидов в ряду препарата; 6 – в массе (м), более 50 индивидов в ряду препарата.

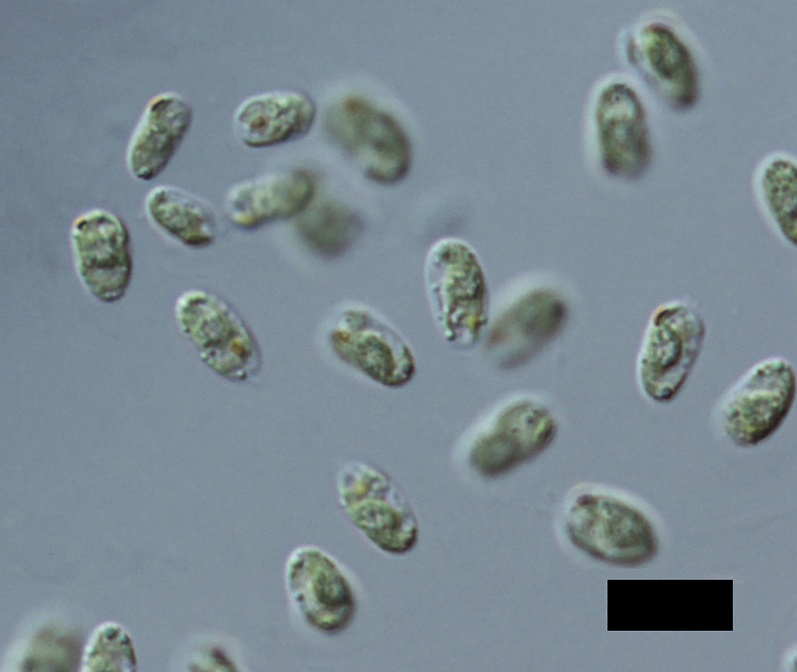

Результаты и обсуждение Всего в исследованных водных объектах было выявлено 194 таксона с внутривидовыми разновидностями и формами из шести отделов (табл.). Основу альгофлоры формируют представители отдела Bacillariophyta, кроме них на уровне порядков к ведущим таксонам относится порядок Desmidiales (17 видов), на уровне семейств – Desmidiaceae (12 видов). Таблица. Таксономическая структура альгофлоры водных объектов и альгогруппировок еловых сообществ национального парка «Койгородский» Table. Taxonomic structure of algoflora of water bodies and soil algogroups of taiga in the Koygorodsky National Park

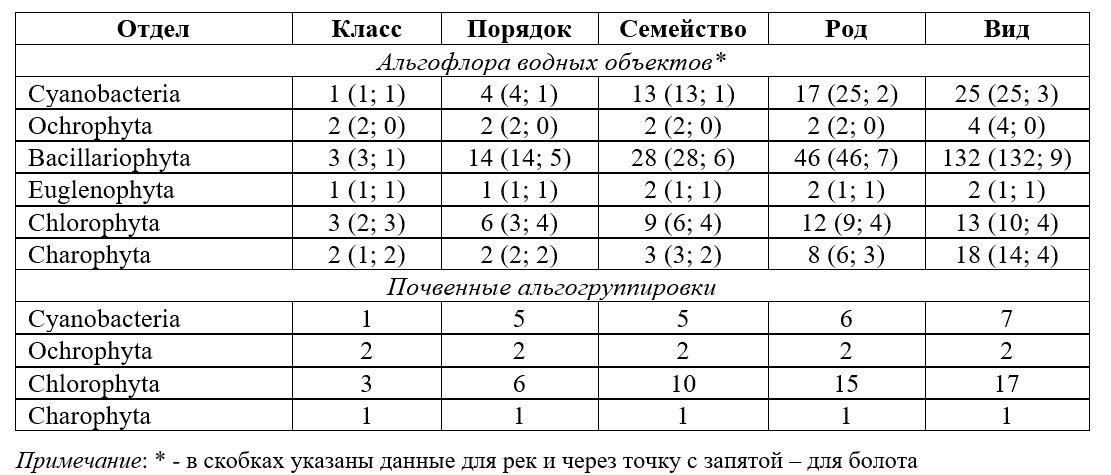

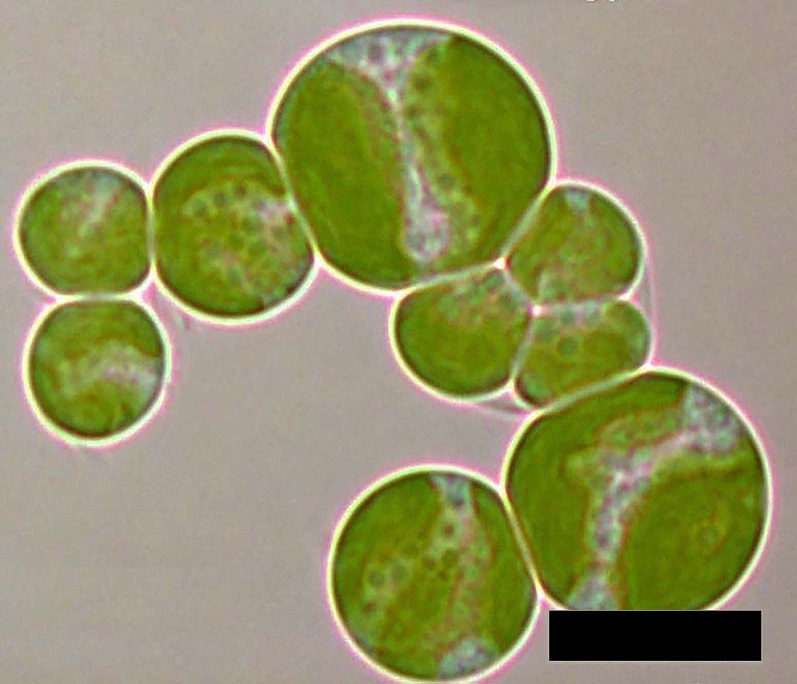

Наибольшим числом видов, как в целом, так и по отдельным водным объектам, представлены диатомовые водоросли. Они главным образом развивались в обрастаниях, в планктоне были крайне малочисленны. В ходе анализа постоянных препаратов створок диатомовых всего выявлено 132 вида с внутривидовыми таксонами (табл.), большая часть видов отмечена в реках. Наиболее разнообразно представлено семейство Naviculaceae (22 таксона), за ним следует Bacillariaceae (20), Gomphonemataceae (15), Achnanthidiaceae (10). Среди родов наибольшим числом видов представлен род Nitzschia (18 таксонов), далее следуют роды Navicula (17), Gomphonema (10). Остальные семейства и роды включают не более семи видов. Во всех обследованных водных объектах отмечены Navicula cryptocephala Kützing и Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot. Цианопрокариоты наиболее разнообразно представлены в реках (р. Суран – 17, р. Мытец – 21 таксон). Повсеместно отмечен вид Nostoc paludosum Kützing ex Bornet et Flahault (рис. 1, А). Отдел Charophyta в р. Мытец представлен 13 таксонами, в р. Суран – семью, в болоте – четырьмя. Наибольшее число видов включает род Cosmarium (семь видов), на втором месте – Closterium (пять видов), из остальных родов отмечены единичные виды. В пробах, собранных на болоте, обильны и разнообразны десмидиевые водоросли, наиболее чаcто из них отмечены: Micrasterias rotata Ralfs и Gonatozygon kinahanii (W.Archer) Rabenhorst (рис. 1, Б, В). Для зеленых водорослей также наибольшее число видов зарегистрировано в р. Мытец (10 таксонов), в р. Суран и болоте – по четыре вида. Роды Ankistrodesmus и Monoraphidium включают по два таксона, остальные роды представлены одним видом. Водоросли отдела Ochrophyta не были обнаружены в болоте, в реках они представлены видами рода Tribonema (три таксона) и Dinobryon sertularia Ehrenberg. Эвгленовые водоросли не были определены до вида, отмечены представители рода Phacus в р. Мытец и рода Trachelomonas в болоте. Относительное обилие видов всех отделов, за исключением диатомовых водорослей, не превышало 1 балла. Доминирующие комплексы в реках образуют космополитные виды Cocconeis placentula Ehrenberg, Fragilaria capucina Desmazières, Melosira varians C.Agardh, Navicula capitatoradiata H.Germain ex Gasse, N. cryptotenella Lange-Bertalot, N. cryptocephala Kützing, N. radiosa Kützing, Nitzschia palea (Kützing) W.Smith. N. paleacea (Grunow) Grunow. Эколого-географический анализ показал, что более половины выявленных видов (62%) являются донными, литоральными или эпифитными организмами, что связано с характером проб (преобладали пробы обрастаний разных субстратов) и слабым развитием водорослей в планктоне. Планктонных видов выявлено лишь 5%. Видов, которые могут развиваться как в планктоне, так и в других местообитаниях – 15%. Для остальных приуроченность к месту обитания не установлена. Экологическая группа по отношению к рН для 39% таксонов неизвестна. Среди остальных преобладают виды-алкалифилы – 37%, к ним относятся многие виды доминирующего комплекса и сопутствующие, например, Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst (рис. 2, Г). Индифферентов – 15%. Видов, характерных для вод с низким значением рН, – 9%, они обнаружены, в основном, с небольшим обилием (1–2 балла). По отношению к содержанию солей преобладают виды-индифференты (41%). Галофилы и мезогалобы составляют 17%, галофобы – 9%. Для остальных таксонов отношение к солености воды не установлено. В исследованных пробах преобладают индикаторы среднего уровня загрязнения вод легкоразлагемыми органическими веществами (34%). В виде единичных клеток отмечен один полисапробный вид Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot et Bonik) Lange-Bertalot. Всего на индикаторы сильной и средней степени сапробности приходится 41% выявленных видов, в том числе виды-доминанты, что связано, вероятно, с присутствием в руслах рек большого числа поваленных деревьев. Подобная ситуация, например, наблюдается на реках, где проводится лесосплав (Еникеева, 1983), а также в реках, испытывающих влияние лесных рубок (Стенина, 1997). Индикаторы чистых вод составляют 29% видов. Данные о географическом распределении известны для 71% видов, среди них преобладают широко распространенные виды (55%), бореальных видов – 10%, аркт-альпийских – 6%. Рис. 1. Некоторые виды водорослей водных объектов национального парка «Койгородский»:

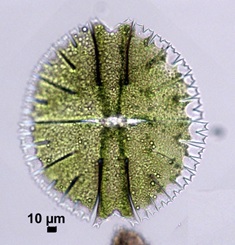

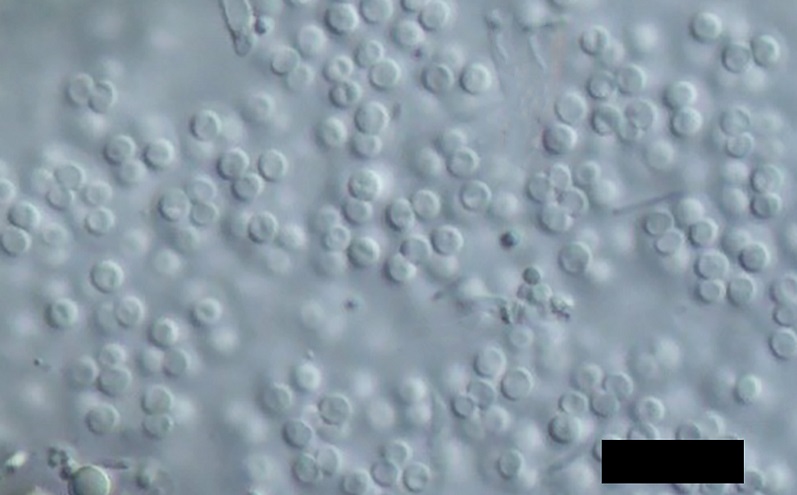

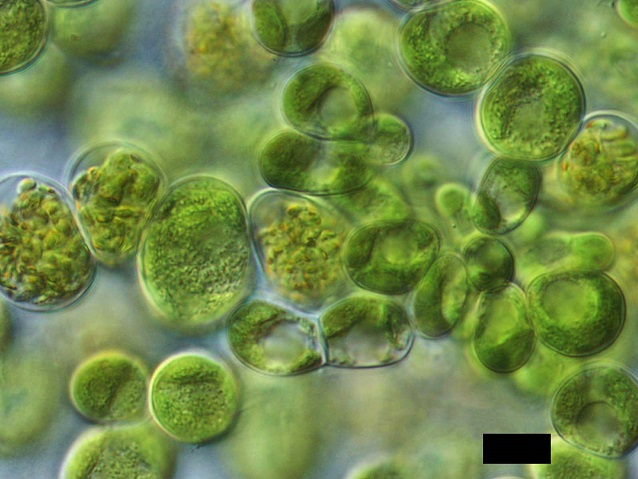

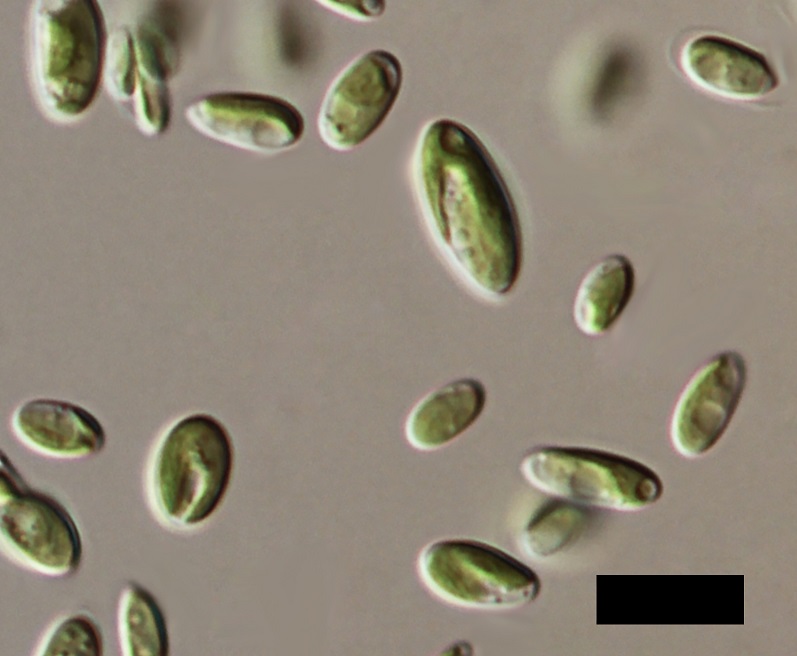

В ходе исследования в почвах лесных фитоценозов выявлено 27 таксонов водорослей рангом ниже рода из четырех отделов и семи классов (табл.). При прямом микроскопировании на мхах и почве с высоким обилием отмечен азотфиксирующий вид цианобактерии Nostoc punctiforme Hariot. Культуральным методом в почвах отмечено активное развитие на питательных средах Aphanocapsa muscicola (Meneghini) Wille, Lobochlamys culleus (Ettl) T.Pröschold, B.Marin, U.W.Schlösser et M.Melkonian, Myrmecia bisecta Reisigl, Nostoc punctiforme, Pleurastrum terricola (Bristol) D.M. John, Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott (рис. 2, А–Е), а также видов из рoда Chlamydomonas. Эти таксоны формируют основу доминирующего комплекса альгогруппировок исследованного елового леса.

Рис. 2. Виды, активно вегетирующие в почвах исследованных ельников:

В изученных сообществах преобладают одноклеточные водоросли (50%) с коккоидной морфоструктурой. Остальные две четверти видов составляют многоклеточные (25%) и колониальные формы (25%). Степень эколого-географической изученности почвенных водорослей различной таксономической принадлежности неравноценна, что затрудняет анализ альгофлоры в этом аспекте. По отношению к типу местообитания по степени увлажнения субстрата среди выявленных таксонов преобладают эдафофильные виды (68%), два являются фикобионтами лишайников. Обнаружено также три азотфиксирующих вида. Географический анализ выполнен для 17 таксонов (65% от выявленного видового состава), сведения, о распространении которых были найдены. Преобладающей группой являются космополиты (82%). Отмечены также бореальные и арктобореальные виды, которые характеризуются высокой степенью толерантности к низким температурам, нетребовательностью к богатству почв, способностью произрастать на кислых почвах. Выявлено три новых для Европейского Северо-Востока вида почвенных водорослей: Phormidium coutinhoi J.Sampaio, Chlamydomonas cf. inepta Ettl, cf. Kentrosphaera sp.

Заключение Таким образом, первые исследования водных экосистем национального парка «Койгородский» показали сравнительно высокое разнообразие водорослей, которые преимущественно развиваются в обрастаниях макрофитов. Фитопланктон оказался крайне бедным, что нередко отмечается в северных водотоках (Еникеева, 1983; Биоразнообразие…, 2010). Также характерным для водоемов Европейского Севера, Сибири (Комулайнен и др., 2006; Патова и др., 2016; Стенина, 2016; Фитопланктон…, 2019) является значительное преобладание по числу видов диатомовых водорослей. Комплекс выявленных почвенных видов типичен для хвойных лесов, разнообразие водорослей на изученном участке на данном этапе исследования можно оценить как невысокое, что в целом характерно для еловых лесов. Обычно в них отмечают от 40 до 100 видов почвенных водорослей и цианобактерий (Алексахина, Штина, 1984; Новаковская, Патова, 2011). Среди выявленных видов преобладают Chlorophyta, в частности виды рода Chlamydomonas, типичные обитатели лесных сообществ, что связано с особенностью их фотосинтетического аппарата, который позволяет им выживать в почвах в условиях слабой освещенности и низких значений кислотности среды (Brock, 1973). Полученные данные позволяют предполагать увеличение числа видов водорослей при продолжении дальнейших альгологических исследований в различных биотопах национального парка «Койгородский».

Исследования выполнены за счет средств федерального бюджета в рамках темы НИР «Оценка эколого-ценотического, видового и популяционного разнообразия растительного мира ключевых особо охраняемых природных территорий Республики Коми» № 122040600026-9. Благодарности. Авторы благодарны Д.И. Кудрявцевой за сбор ряда проб в водотоках национального парка. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данном сообщении.

Список литературы

Статья поступила в редакцию 04.07.2022

Об авторах Шабалина Юлия Николаевна – Julia N. Shabalina кандидат биологических наук julia-n-shabalina@rambler.ru Патова Елена Николаевна – Elena N. Patova кандидат биологических наук patova@ib.komisc.ru Новаковская Ирина Владимировна – Irina V. Novakovskaya кандидат биологических наук novakovskaya@ib.komisc.ru Стерлягова Ирина Николаевна – Irina N. Sterlyagova кандидат биологических наук sterlyagova@ib.komisc.ru Корреспондентский адрес: 167982, Россия, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28, ИБ КНЦ УрО РАН. Телефон (8212) 21-68-55.

ССЫЛКА: Шабалина Ю.Н., Патова Е.Н., Новаковская И.В., Стерлягова И.Н. Водоросли водных и наземных экосистем южной тайги (национальный парк «Койгородский», Республика Коми) // Вопросы современной альгологии. 2022. № 3 (30). С. 47–55. URL: http://algology.ru/1808 DOI – https://doi.org/10.33624/2311-0147-2022-3(30)-47-55 EDN – FVAUPC

Уважаемые коллеги! Если Вы хотите получить версию статьи в формате PDF, пожалуйста, напишите в редакцию, и мы ее вам с удовольствием пришлем бесплатно.

Algae of waterbodies and terrestrial habitats in ecosystems of South Taiga Julia N. Shabalina1, Elena N. Patova1, Irina V. Novakovskaya1, Irina N. Sterlyagova1 1Institute of Biology of Komi Scientific Centre UB RAS (Syktyvkar, Russia)

Key words: algaflora; waterbodies; soils; South Taiga; National Park «Koygorodskiy»

References

Authors Shabalina Julia N. ORCID – https://orcid.org/0000-0002-9728-8199 Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Russia, Syktyvkar; julia-n-shabalina@rambler.ru Patova Elena N. ORCID – http://orcid.org/0000-0002-9418-1601, eLIBRARY Author ID – 63795 Institute of Biology of Komi Scientific Centre, Ural Branch of RAS, Syktyvkar, Russia patova@ib.komisc.ru Novakovskaya Irina V. ORCID – https://orcid.org/0000-0001-5056-9965, eLIBRARY Author ID – 173831 Institute of Biology of Komi Scientific Centre, Ural Branch of RAS, Syktyvkar, Russia novakovskaya@ib.komisc.ru Sterlyagovatova Irina N. ORCID – http://orcid.org/0000-0003-2090-4114 Institute of Biology of Komi Scientific Centre, Ural Branch of RAS, Syktyvkar, Russia sterlyagova@ib.komisc.ru

ARTICLE LINK: Shabalina J.N., Patova E.N., Novakovskaya I.V., Sterlyagova I.N. Algae of waterbodies and terrestrial habitats in ecosystems of South Taiga (Koygorodskiy National Park, Komi Republic). Voprosy sovremennoi algologii (Issues of modern algology). 2022. № 3 (30). P. 47–55. URL: http://algology.ru/1808 DOI – https://doi.org/10.33624/2311-0147-2022-3(30)-47-55 EDN – FVAUPC When reprinting a link to the site is required

На ГЛАВНУЮ

|

|||||

|

| ||||