|

|

|

|

с международным участием «Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге», посвященной памяти Веры Ивановны Есыревой (Нижний Новгород) Сукцессия фитопланктона озер Валаамского архипелага

Воякина Е.Ю. Ekaterina Ju. Voyakina

Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН,

В работе представлен многолетний материал по сукцессии фитопланктона, собранный на озерах Валаамского архипелага. Работа проводилась на 11 озерах о. Валаам, сохраняющих естественный режим функционирования. Озера различались по форме котловины, глубине и особенностям гидрохимического режима. Пробы фитопланктона отбирали один раз в месяц с мая по октябрь 1998–2019 гг. Параллельно отбору проб проводили исследования основных лимнологических параметров. Для озер был выявлен широкий диапазон ряда лимнологических параметров, таких как прозрачность (0,3–4,6 м), активная реакция среды (4,0–8,6), цветность воды (27–296о по Pt–Co шкале), содержание общего органического вещества (10,8–63,8 мгО/дм3) и минерального фосфора (0,001–0,646 мг/дм3). Структура фитопланктона существенно варьировала от озера к озеру. По показателям обилия в большинстве малых озер доминировали цианобактерии (по численности) и рафидофитовые (по биомассе) водоросли. Показатели обилия за период исследования варьировали значительно (численность изменялась от 0,1 до 676,6 млн кл/дм3; биомасса – от 0,1 до 105,2 мг/дм3). В ацидных полигумусных озерах было отмечено упрощение структуры фитопланктона. В этих озерах в течение всего сезона доминировали представители отдела зеленых водорослей (хлорококковые, вольвоксовые, улотриксовые). В сезонной динамике фитопланктона отмечались один или два пика, приходившиеся в различные годы на разные месяцы, чаще всего на июнь или сентябрь. Было показано, что варьирование структурных показателей фитопланктона озер определялось площадью удельного водосбора, глубиной водоема, прозрачностью воды, цветностью, электропроводностью и содержанием биогенных элементов. В значительной степени уровень вегетации фитопланктона определяла и активная реакция среды. Ключевые слова: сукцессия фитопланктона; численность и биомасса фитопланктона; альгоценозы; доминантные виды; лимнологические параметры; малые озера; Валаамский архипелаг

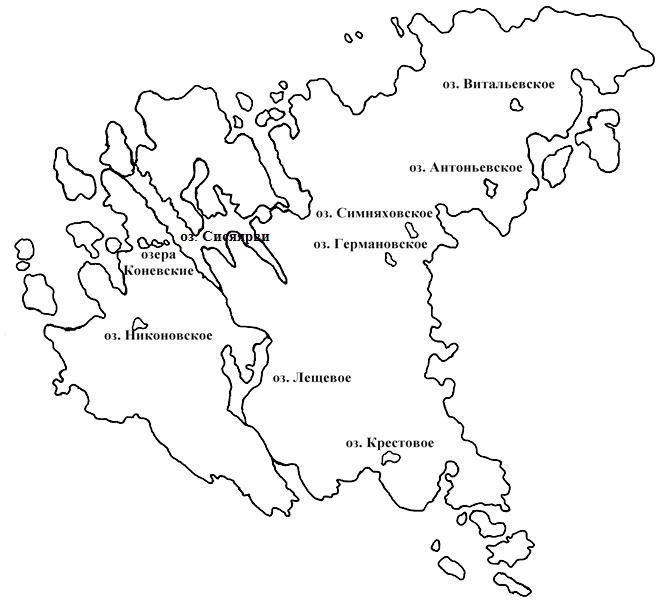

Работа проводилась на Валаамском архипелаге, уникальная экосистема которого давно привлекает ученых различных специальностей. Основная особенность Валаамского архипелага связана, с одной стороны, с происхождением и геологическим строением островов, что в свою очередь определяет широкое разнообразием микроландшафтов, с другой стороны, расположением в глубоководной зоне Ладожского озера, что определяет микроклимат. Водная система Валаамского архипелага включает три зоны, различающиеся по гидрологическим и гидрохимическим параметрам. В нее входят десять разнотипных малых лесных озер и оз. Сисяярви – самый крупный проточный водоем и прибрежье архипелага, расположенного в глубоководной части Ладожского озера (рис.1). Объектом исследования был фитопланктон разнотипных озер Валаамского архипелага. В большинстве своем эти водоемы сохраняют естественный режим функционирования, поэтому анализ структуры фитопланктона дает возможность оценить состояние озерных экосистем в целом.

Рис. 1. Карта-схема расположения озер на Валаамском архипелаге Fig. 1. Map of the location of lakes in the Valaam archipelago

Объектом исследования был фитопланктон разнотипных озер Валаамского архипелага. В большинстве своем эти водоемы сохраняют естественный режим функционирования, поэтому анализ структуры фитопланктона дает возможность оценить состояние озерных экосистем в целом. В работе использован материал, собранный с июня по сентябрь в 1998–2019 гг. на 11 малых озерах Валаамского архипелага. Интегральные пробы фитопланктона отбирали батометром через 0,5–1,0 м в зависимости от глубины станции, фиксировали раствором Люголя, концентрировали отстойным методом, клетки водорослей и цианобактерий просчитывали в камере Нажотта объемом 0,01 мл. Биомассу фитопланктона определяли счетно-весовым методом. Параллельно отбору проб проводили исследования основных лимнологических параметров. Определение гидрохимических параметров, в том числе биогенных элементов, проводили общепринятыми методами (Алекин и др., 1973, Руководство по химическому анализу ..., 1977). Все озера различаются по морфометрическим и лимнологическим параметрам. Площади исследованных озер варьировали от 0,3 до 80,5 га, максимальные глубины от 1,7 до 19,0 м. Все озера можно разделить на две группы: 1) озера с четко выраженной температурной стратификацией и значительной разницей между температурой воды в поверхностном и придонных горизонтах (Δt>15,0оС); 2) озера с равномерным прогревом и незначительной разницей между поверхностью и придонным горизонтом (Δt <10,0 оС). Для озер был выявлен широкий диапазон ряда лимнологических параметров, таких как прозрачность (0,3–4,6 м), активная реакция среды (4,0–8,6), цветность воды (27–296о по Pt - Co шкале), содержание общего органического вещества (10,8–63,8 мгО/дм3). Среди биогенных элементов наибольшие диапазоны значений были отмечены для минерального фосфора (0,001–1,524 мг/дм3) и аммонийного азота (0,24–10,62 мг/дм3). Максимальные значения этих показателей наблюдались в придонных слоях стратифицированных озер с устойчивым гиполимнионом в течение летнего периода. К таким водоемам в первую очередь относятся озера Игуменское и Черное (Воякина, 2017). Столь значительное разнообразие в сочетании лимнологических параметров определяет и особенности сукцессии фитопланктона. Ранее были проведены классификации малых озер о. Валаам по различному сочетанию гидрохимических и гидробиологических параметров. Показано, что выделяются типичные озера для Валаамского архипелага и озера с экстремальными условиями обитания (Воякина, 2007). Озеро Сисяярви отличается от остальных малых озер по большинству лимнологических параметров. Это самый большой по площади и глубокий водоем, расположенный на Валаамском архипелаге. По основным лимнологическим характеристикам он похож на заливы Ладожского озера. Здесь отмечены максимальные значения прозрачности, минимальные значения цветности и содержания органического вещества. Всего за период исследования в составе фитопланктона озер Валаамского архипелага идентифицировано 307 водорослей и цианобактерий рангом ниже рода из 9 отделов. По числу видов на всех участках акватории Валаамского архипелага превалировали зеленые (33%), диатомовые (21%), эвгленовые (18%) водоросли и цианобактерии (11%). Состав доминирующих видов в большинстве озер значительно различался. Чаще всего в состав доминант входили виды родов Gonyostomum Diesing, Aulacoseira Thw., Cyclotella Kütz., Stephanodiscus Ehr., Aphanizomenon Morr. ex Born. et Flah., Limnothrix Meffert, Planktolyngbya Anagn. et Kom., Dinobryon Ehr., Cryptomonas Ehr., Botryococcus Kütz., Elakatothrix Wille, Monoraphidium Kom.-Legn., Oocystis A. Br. Отличительная черта фитопланктона озер архипелага – высокие значения биомассы Gonyostomum semen (Ehr.) Deising. Значения показателей обилия за период исследования варьировали значительно (численность изменялась от 0,1 до 676,6 млн кл/дм3; биомасса – от 0,1 до 105,2 мг/дм3). Минимальные значения показателей обилия фитопланктона были отмечены в оз. Сисяярви. По численности во всех участках в течение большей части сезона доминировали цианобактерии, формируя единственный или максимальный пик в сезонной динамике. По биомассе картина сезонной динамики была более сложная. Обычно первый, раннелетний пик, был вызван вегетацией диатомовых и золотистых водорослей. Второй, позднелетний, был обусловлен вегетацией цианобактерий и рафидофитовых водорослей. В начале лета в озере массовыми были виды диатомовых и золотистых водорослей: Aulacoseira italica (Kütz.) Sim., A. islandica (O.Mull.) Sim., Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz., Cyclotella (Kütz.) Breb., Dinobryon bavaricum Imh. и D. divergens Imh. В течение большей части сезона из цианобактерий в озере активно вегетировали Aphanizomenon flos-aquae, Planktothrix agardhii (Gom.) Anag. & Kom., Snowella lacustris (Chod) Komarek & Hindak. Среди факторов, влияющих на вегетацию фитопланктона в оз. Сисяярви наибольшее значение имеет прогрев воды и прозрачность. Для большинства малых лесных озер о. Валаам можно отметить следующие особенности вегетации фитопланктона. В озерах Игуменское, Черное, Лещевое, Крестовое было характерно постоянное присутствие в планктоне цианобактерий и формирование пика по показателям обилия в июле или сентябре. За исключением оз. Крестовое, это все относительно «глубокие» водоемы с неблагоприятным кислородным режимом, частыми заморными явлениями и присутствием сероводорода в летний период. По численности чаще всего в этих водоемах доминировали Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet et Flahaut и виды рода Oscillatoria Vaucher ex Gomont. Некоторые черты сходства прослеживаются в сезонной динамике фитопланктона в озерах Антониевское, Никоновское и Оссиево. Средние значения показателей обилия фитопланктона в этих озерах были несколько ниже по сравнению с другими водоемами. По показателям обилия в разные годы здесь доминировали диатомовые, золотистые, хлорококковые, рафидофитовые водоросли и цианобактерии, создавая один или два пика вегетации. Чаще всего раннелетний пик был за счет вегетации золотистых и диатомовых водорослей. Осенний пик – за счет «цветения» цианобактерий и (или) рафидофитовых водорослей. В состав доминантного комплекса чаще всего с высокими значениями численности входили виды рода Synedra Ehr., Dinobryon divergens, виды рода Monoraphidium Kom.-Leg., Botryococcus braunii Kütz., Aphanizomenon flos-aquae, Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing. Особняком стоят озера с экстремальными условиями обитания для фитопланктона – Витальевское, Германовское и Симняховское (Воякина, 2007). Озеро Витальевское – это зарастающий (степень зарастания более 80%) и мелководный водоем (максимальная глубина 1,7 м) без температурной стратификации, с максимальными значениями общего железа в поверхностных слоях (среднемноголетнее значение 1,44 мг/дм3). Озера Германовское и Симняховское – это ацидные водоемы с максимальными значениями цветности. В озере Витальевское отмечены минимальные значения численности и максимальные значения биомассы фитопланктона по сравнению с другими водоемами Валаамского архипелага. В сезонной динамике чаще всего отмечался один осенний пик за счет вегетации эвгленовых и рафидофитовых водорослей. В разные периоды основными доминантами были Trachelomonas volvocina Ehr., Euglena variabilis Klebs и Gonyostomum semen. Максимальные для водной системы биомассы (при невысокой численности) формировались за счет развития крупноклеточного вида Gonyostomum semen. В состав доминантного комплекса этот вид не входил только в полигумусных и ацидных озерах Германовское и Симняховское, во всех остальных он формировал осенний пик развития, значения биомассы колебались от 1,1 до 82,3 мг/дм3. Максимальные значения биомассы были отмечены в оз. Витальевское. В оз. Германовское в сезонной динамике фитопланктона отмечался один пик в летний период, вызванный вегетацией хлорококковых водорослей. В течение периода открытой воды на видовом уровне доминировали виды Elakatothrix genevensis (Reverd.) Hind и Oocystis lacustris Chodat. В озере Симняховское, как и в оз. Германовское, наблюдался один пик в сезонной динамике фитопланктона за счет активной вегетации видов различных порядков зеленых водорослей (хлорококковых, вольвоксовых, улотриксовых). Только в этом водоеме было отмечено доминирование как вольвоксовых (виды рода Chlamidomonas Ehr.), так и нанопланктонного вида из улотриксовых водорослей (Stichococcus Nageli.). Таким образом, малые озера о. Валаам, расположенные на небольшой территории в пределах одного ландшафта, значительно различались по видовому составу, уровню вегетации и сукцессии фитопланктона.

Работа выполнена в рамках Госзадания 0241-2019-0001. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

Статья поступила в редакцию 20.06.2021

Об авторах Воякина Екатерина Юрьевна – Ekaterina Ju.Voyakina кандидат биологических наук katerina.voyakina@gmail.com Корреспондентский адрес: Россия, 187110, г. Санкт-Петербург, Корпусная ул., 18, Научно-исследовательский Центр экологической безопасности РАН; тел. (812) 499-64-54.

ССЫЛКА: Воякина Е.Ю. Сукцессия фитопланктона озер Валаамского архипелага // Вопросы современной альгологии. 2021. № 2 (26). С. 24–28. URL: http://algology.ru/1741 DOI – https://doi.org/10.33624/2311-0147-2021-2(26)-24-28

Уважаемые коллеги! Если Вы хотите получить версию статьи в формате PDF, пожалуйста, напишите в редакцию, и мы ее вам с удовольствием пришлем бесплатно.

Phytoplankton succession of the Valaam archipelago lakes Ekaterina Ju. Voyakina Saint-Petersburg Federal Research Center of RAS, Scientific-Research Center for Ecological Safety

Keywords: succession of phytoplankton; abundance and biomass of phytoplankton; algocenoses; dominant species; limnological parameters; small lakes; Valaam archipelago

References

Author Voyakina Ekaterina Ju. Orcid ID – https://orcid.org/0000-0003-4620-5864 Saint-Petersburg Federal Research Center of RAS, Scientific Research Center for Ecological Safety, Saint-Petersburg, Russia katerina.voyakina@gmail.com

ARTICLE LINK: Voyakina E.Ju. Phytoplankton succession of the Valaam archipelago lakes. Voprosy sovremennoi algologii (Issues of modern algology). 2021. № 2 (26). С. 24–28. URL: http://algology.ru/1741 DOI – https://doi.org/10.33624/2311-0147-2021-2(26)-24-28

Dear colleagues! If you want to receive the version of the article in PDF format, write to the editor,please and we send it to you with pleasure for free.

На ГЛАВНУЮ

|

|||

|

| ||