|

|

|

|

по Материалам XVI Международной научной конференции диатомологов «Диатомовые водоросли: морфология, систематика, флористика, экология, палеогеография, биостратиграфия», посвященной 90-летию со дня рождения З.И. Глезер 19 - 24 августа 2019 г. Оценка достоверности реконструкций на основе унификации биоиндикационных методов (диатомовый анализ)

Разумовский Л.В. Lev V. Razumovskiy

Институт водных проблем РАН (Москва, Россия)

УДК 574.21+561.26+56.074.6

Работа посвящена унификации биоиндикационных методик на основе диатомового анализа. Предложена новая методика расчета численных значений pH и температуры во времени. В качестве методологического принципа унификации использован расчет индекса сапробности (S). Апробация методики проводилась для озер из различных ландшафтно-климатических зон Европейской части России. Полученные результаты палеореконструкций признаны достоверными и информативными. Ключевые слова: диатомовый анализ; биоиндикация; палеореконструкции.

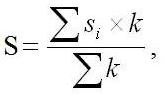

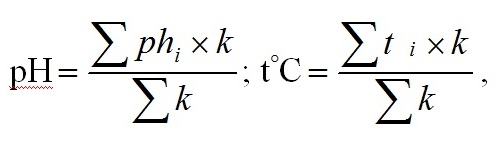

Очевидно, что трансформация структуры диатомовых комплексов во времени связана с основными гидрологическими параметрами: температурой (t°C), pH, концентрацией биогенов и др. В свою очередь эти параметры среды подвержены многолетней изменчивости, связанной с климатическими колебаниями. Для того чтобы «совместить» трансформацию диатомовых комплексов и изменение гидрологических параметров во времени была предложена единая методика расчета последних (Разумовский, 2008а; Моисеенко, Разумовский, 2009). Принцип унификации биоиндикационных методов (УБМ) состоит в следующем: в качестве образца взята методика расчета индекса сапробности (S) по Сладечеку (Slàdeček, 1973). В этом случае расчет S проводится следующим образом: где si – индивидуальное численное значение для каждого таксона-индикатора, k – коэффициент относительного обилия, рассчитанный по шестиступенчатой шкале обилия для каждого таксона-индикатора (Свирская, 1992). Соответственно, расчет значений рН и t°C проводился по аналогичным формулам:

где phi, ti — индивидуальные численные значение для каждого таксона-индикатора. Исходной информационной базой при расчете индивидуальных численных значений для таксонов-индикаторов рН и t°C, послужила работа С.С. Бариновой с соавторами (Баринова и др., 2006). При наличии информации, представленной для данного таксона в виде численного интервала, рассчитывалось его среднее значение. Очевидно, что подобный методологический подход приводит к значительному огрублению и «примитивизации» тех численных значений, которые будут получены. Однако основной целью проведенных исследований было выяснение возможности достоверной реконструкции темпов и направленности изменения гидрологических параметров (т.е. динамики), а не расчет численных значений, как таковых. Это в равной степени касается реконструкции всех трех показателей гидросреды: toC, рН и S. На первый взгляд, в категориальном понимании, сопоставляются очень разные величины: toC (физический параметр), рН (химический параметр полигенезисного происхождения) и индекс S (совокупный «отклик» диатомового комплекса на суммарную концентрацию природных биогенов растворенных в озерных водах). На самом деле сравниваются не перечисленные величины, а динамика и сопряженность их изменения. Кроме того, все три величины будут сопоставляться не напрямую, а при помощи «биоиндикационного резонатора», в качестве которого и выступает диатомовый комплекс. На основе УБМ были проведены реконструкции температурного режима озер Борое, Глубокое, Галичское, и Кордывач. При исследовании диатомовых комплексов из колонок донных отложений (ДО) для новейшей эпохи трансформации этих озер были выявлены температурные циклы различной длительности (Разумовский, 2008а, б; Разумовский, Гололобова, 2008; Моисеенко, Разумовский, 2010). Эти циклы определяются периодами изменениями солнечной активности, а возможность их выявления зависит от темпов осадконакопления в озерах. Колебания температурного режима в озерах вызывают регулярные изменения других параметров гидросреды, в первую очередь уровня концентрации растворенных органических веществ. С помощью нового методологического подхода можно достоверно определять озера с устойчивым катионно-анионным балансом и озера, имеющие тенденции к закислению (Моисеенко, Разумовский, 2009; Моисеенко и др., 2012). УБМ позволяет проводить сравнительный анализ темпов закисления в озерных экосистемах из различных ландшафтно-климатических зон, достаточно удаленных друг от друга. Дальнейшие исследования проводились с целью изучения и реконструирования долговременных геоэкологических процессов в малых озерных экосистемах Западного и Центрального Кавказа. С целью выявления изменений параметров озерных вод, были проанализированы таксоны-индикаторы диатомовых водорослей и их относительная численность в ДО из озер Зеркальное, Большое, Донгузорун и Каракёль (Разумовский и др., 2014, 2018). Для озер Донгузорун и Каракёль была установлена единая, значимая тенденция изменения рН в сторону защелачивания (Разумовский и др. 2018; Разумовский, Разумовский, 2018). Выявленная тенденция, вероятно, связана с воздействием обрамляющих горных пород. Это соответствует современным гидрохимическим особенностям, которые установлены для рек и озер Кавказа: усиление сульфатного компонента от высокогорий к предгорьям (Баттерби и др., 1991). Результаты применения УБМ, опубликованные с 2008 по 2019 гг., дают возможность обоснованно утверждать, что данная методика расчёта pH, температуры и сапробности, позволяет достоверно устанавливать процессы долговременных изменений этих параметров в озерных водах.

Работа выполнена в рамках Госзадания ИВП РАН тема № 0147-2019--0004, п. 4.2. и при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00673/19. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данном сообщении.

Список литературы

Статья поступила в редакцию 1.06.2019

Об авторе Разумовский Лев Владимирович – Lev V. Razumovskiy доктор географических наук lazy-lion@mail.ru Корреспондентский адрес: 119333, Россия, г. Москва, ул. Губкина, 3; тел. 8-499-135-54-30.

ССЫЛКА: Разумовский Л.В. Оценка достоверности реконструкций на основе унификации биоиндикационных методов (диатомовый анализ) // Вопросы современной альгологии. 2019. № 2 (20). С. 74–78. URL: http://algology.ru/1497 DOI – https://doi.org/10.33624/2311-0147-2019-2(20)-74-78

При перепечатке ссылка на сайт обязательна

Reliability estimation of reconstructions on the basis of bioindication methods unification (diatom analysis) Lev V. Razumovsky Water Problems Institute of RAS (Moscow, Russia) The work is devoted to the unification of bioindication techniques based on diatom analysis. A new method for calculating the numerical values of pH and temperature in time was proposed. The calculation of the saprobity index (S) is used as a methodological principle of unification. Approbation of the method was carried out for lakes from different landscape and climatic zones of the European part of Russia and the results of paleoreconstructions were found to be reliable and informative. Key words: graphic analysis; diatom complexes; freshwater systems.

References

Author Razumovsky Lev V. Water Problems Institute, Moscow, Russia lazy-lion@mail.ru

ARTICLE LINK: Razumovsky L.V. Reliability estimation of reconstructions on the basis of bioindication methods unification (diatom analysis). Voprosy sovremennoi algologii (Issues of modern algology). 2019. № 2 (20). P. 74–78. URL: http://algology.ru/1497 DOI – https://doi.org/10.33624/2311-0147-2019-2(20)-74–78 When reprinting a link to the site is required

Уважаемые коллеги! Если Вы хотите получить версию статьи в формате PDF, пожалуйста, напишите в редакцию, и мы ее вам с удовольствием пришлем бесплатно.

На ГЛАВНУЮ

К разделу ОБЗОРЫ, СТАТЬИ И КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

|

|||

|

| ||