|

№ 2 (17) 2018

Фитоперифитон рек междуречья Кеми и Ковды

Карельского берега Белого моря

Phytoperiphyton in rivers in the interfluve the Kem and Kovda

of Karelian coast of the White Sea

Комулайнен С.Ф.

Sergey F. Komulaynen

Институт биологии, Карельский НЦ РАН (Петрозаводск, Россия)

УДК 582.272:574.586 (470.2:556.53)

В статье обсуждаются основные принципы формирования структуры фитоперифитона в 11 реках. На основе анализа таксономического состава и структуры фитоперифитона речных экосистем выявлены черты сходства в составе сообществ, особенно доминирующих видов. Доминантный комплекс представлен небольшим набором видов, устойчивых к динамической нагрузке воды. Отмечено, что в эколого-географических спектрах водорослей преобладают широкораспространенные олигогалобные виды, ацидофильные или индифферентные по отношению к рН среды.

Ключевые слова: фитоперифитон; таксономия; экология; реки; Карельский берег.

Введение

Площадь бассейна Белого моря составляет 1100 тыс. км2, что более чем в 8 раз превышает площадь моря (90 тыс. км²). Гидрографическую сеть водосбора формируют более 2600 рек (Иванов, Брызгало, 2007). Это является косвенным показателем роли речного стока, который превышает 4000 млн м3/год. Однако наблюдения за функционированием речных экосистем и населяющих их организмов начались более чем на 200 лет позже первых исследований на Белом море.

Альгологические исследования на территории Восточной Фенноскандии имеют давнюю историю (Комулайнен и др., 2006; Комулайнен, 2011; Komulaynen, 2007). Однако, для многих водоемов и водотоков инвентаризация альгофлоры и анализ структуры альгоценозов все еще актуальна. Альгофлоре водоемов и водотоков Карельского побережье Белого моря посвящено всего несколько публикаций. Основное внимание в них уделялось исследованиям структуры фитопланктона реки Кеми и озер на ее водосборе (Трифонова, 1973; Чекрыжева, 1982, 1985, 1990; Генкал, Чекрыжева, 2013). Список доминирующих видов и количественные характеристики фитопланктона рек расположенных в междуречье рек Кеми и Ковды приведены в статье И.Г. Вислянской (Вислянская, 1998). Первые данные о структуре фитоперифитона были получены на основе анализа проб, собранных в устьевых участках шести водотоков (Рябинкин и др., 1999; Комулайнен и др., 2005; Генкал, Комулайнен, 2008).

Цель данной работы – выявить таксономическую и экологическую структуру фитоперифитона рек Карельского побережья Белого моря, междуречье рек Кеми и Ковды.

Материалы и методы

Материалом для настоящей работы послужили результаты исследований фитоперифитона 11 рек Карельского побережья Белого моря: Поньгома, Кузема, Воньга, Ундукса, Лепручей, Моржовый, Хлебная, Кереть, Пулоньга, Плавежма, Мельничная. Во всех реках наблюдения проводили в период летней межени в августе 2015 года. При составлении списка были использованы результаты более ранних исследований.

Выбор данных водотоков в качестве объектов исследований обусловлен их малой изученностью. Кроме того, инвентаризация фитоперифитона в водотоках, не подвергаемых в настоящее время заметной антропогенной нагрузке, позволит получить ценный материал для познания структуры, динамики альгоценозов и биогеографии водорослей, оценить современное состояние рек, а также получить фоновые данные для организации экологического мониторинга.

Пробы отбирались в верховье, среднем и нижнем течении с камней и немногочисленных в исследованных реках макрофитов, среди которых наиболее постоянными были водные мхи (Fontinalis spp. и Hydrohypnum sp.), по стандартным методикам (Комулайнен, 2003; Комулайнен и др., 1989; Голлербах, Полянский, 1951). Для того, чтобы оценить роль биотопической неоднородности, выбирали участки, отличающиеся глубинами (0,1–0,50 м), скоростями течения (0,1–0,8 м/с), расположенные на разном удалении от проточных озер и в разной мере подвергаемые антропогенному воздействию. Кроме качественных на каждой станции в зависимости от разнообразия субстратов отбирали 3–5 количественных проб.

Определение водорослей проводили с использованием микроскопа Olympus CX41 с цифровой камерой Espa (D30-D3Cplus). В общее число таксонов включены несколько нитчатых водорослей, находящихся в стерильной стадии и определенных до рода Mougeotia sp. ster., Spirogyra sp. ster., Zygnema sp. ster., Bulbochaete sp. ster. и Oedogonium sp. ster.

Для оценки роли отдельных таксонов вычисляли частоту встречаемости (pF), частоту доминирования (DF), средневзвешенное относительное обилие видов по численности (N %) и биомассе (B %). Виды с удельным относительным обилием ³10 % в перифитоне конкретной реки и отдельных станций отнесены к доминирующему комплексу.

При кластерном анализе использовались данные о видовом составе, относительной численности. Группирование рек проводилось при помощи алгоритма Евклидовой дистанции с использованием метода Варда (Ward’s method, пакет программ Statistica). Статистический анализ проводился с использованием пакетов программ Excel и Statistica.

Характеристика исследованных рек

Западное побережье Белого моря, так называемый Карельский берег, представляет собой заболоченную равнину (т.н. Прибеломорская низменность) с относительными высотами до 20 м, протянувшуюся вдоль берега на ширину 30–100 км. Это один из наиболее неблагоприятных в климатическом отношении районов Республики Карелии с продолжительной зимой и коротким вегетационным сезоном. Карельский берег отличается от других побережий моря наличием губ, глубоко вдающихся в материк. С территории Карельского берега, расположенной в междуречье рек Кеми и Ковды, непосредственно в море впадает 15 рек. Среди них преобладают водотоки длиной до 100 км и площадью водосбора 100–400 км2. Значительная часть речных систем часто приходится на проточные озера, между которыми расположены участки с большими сосредоточенными падениями (табл. 1).

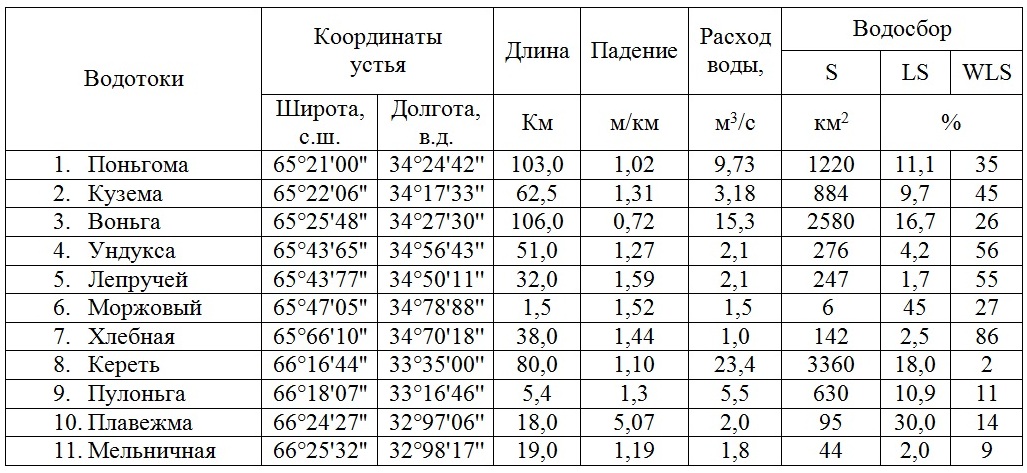

Таблица 1. Основные гидрографические и гидрологические характеристики исследованных рек (по: Берсонов 1960; Ресурсы поверхностных вод…, 1972; Современное состояние ..., 1998; Рябинкин и др., 1999; Литвиненко, 2003)

Примечание: S – площадь водосбора, LS – озерность, WLS – заболоченность

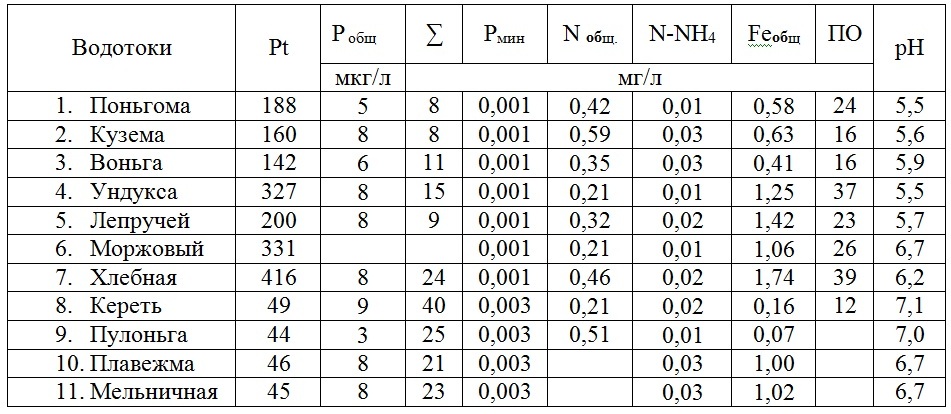

Малые величины условного водосбора, высокая озерность и заболоченность, наличие карбонатных пород, слабое антропогенное воздействие приводят к формированию особого химического режима исследованных водотоков (табл. 2). Воды исследованных водотоков кислые и слабокислые с низкой минерализацией и низким содержание фосфора. Атмосферные переносы с моря определяют повышенные концентрации ионов натрия и хлора. Вторая особенность гидрохимии водных объектов – очень высокое даже для Карелии содержание органических веществ природного происхождения, высокая цветность и перманганатная окисляемость.

Таблица 2. Основные гидрохимические характеристики исследованных рек

Примечание: Pt – цветность (градусы), ∑ – минерализация, ПО –перманганатная окисляемость.

Результаты и обсуждение

В фитоперифитоне 11 исследованных рек определено 224 таксона водорослей рангом ниже рода, относящихся к 89 родам: Raphidophyta – 1 (0,45%); Cyanoprokaryota – 25 (11,16); Dinophyta – 1 (0,45); Chrysophyta – 1 (0,45); Bacillariophyta – 148 (66,07); Chlorophyta – 43 (19,20); Rhodophyta – 5 (2,23) (табл. 3).

Основу списка (90%) в целом и во всех исследованных водотоках составляют диатомовые, зеленые водоросли и цианобактерии (табл. 3), что отражает специфику таксономической структуры фитоперифитона речных системах Республики Карелии (Комулайнен, 2004; Комулайнен, Чекрыжева, Вислянская, 2006).

Таблица 3. Водоросли в перифитоне исследованных рек

[при нажатии на ссылку открывается полный текст таблицы]

На долю диатомовых водорослей приходится более половины списка определенных видов, что характерно для всех водотоков Республики Карелии (Генкал, Чекрыжева, Комулайнен, 2015; Komulaynen, 2009). Видовое богатство определяют в первую очередь представители порядков Naviculales (38), Cymbellales (19), Fragilariales (19 видов) и Eunotiales (18). Центрические диатомеи занимают подчиненное положение в группировках обрастаний. В перифитоне определено 22 вида и разновидности родов Stephanodiscus, Cyclostephanos, Cyclotella, Melosira и Aulacoseira. Среди них наиболее обычны Aulacoseira ambigua и A. islandica (pF = 10 и 19%).

Синезелёные водоросли (Cyanobacteria, Cyanoprokaryota) типичны для перифитона, хотя как правило мало разнообразны, что возможно объясняется их «теплолюбивостью» (Флора …, 2001). Здесь, как и в перифитоне ранее исследованных рек Республики Карелии и Мурманской области (Комулайнен, 2016) наиболее постоянны ностоковые. Максимальное обилие отмечено для Tolypothrix saviczii и Dichothrix gypsophila, также как относительно высокая встречаемость Capsosira brebissonii и Stigonema mamillosum (pF = 16,7 и 21,8% соответственно), которые встречаются не только в водных, но и в наземных местообитаниях, а в перифитоне часто доминируют в «амфибиотической» («брызговой») зоне (Комулайнен, 2003; Wetzel, 1979).

Видовое богатство зеленых водорослей формируется практически представителями одного семейства – Desmidiaceae, который по числу видов (25) занимают первое место среди всех выявленных семейств. Многие из десмидиевых имеют арктическое или преимущественно арктическое распространение. Они встречаются в перифитоне единично и не играют большой роли в формировании структуры. Среди доминантов типичные для альгофлоры северных водоемов (Komulaynen, 2008) нитчатые формы: Oedogonium, Bulbochaete, Zygnema, Mougeotia и Cladophora. Они относятся к «повсеместно распространенным» (Рундина, 1998) в олиготрофных водоемах бореальной зоны таксонам. Их доминирование в перифитоне исследованных рек подчеркивает схожесть условий формирования альгофлоры, а отличия в обилии, по-видимому, определяются различиями в сроках отбора проб.

Красные водоросли представлены в альгофлоре всего пятью видами, но четыре (Batrachospermum gelatinosum, В. turfosum, Lemama fluviatilis и Sirodotia suecica) входят в доминирующий комплекс, а Batrachospermum gelatinosum – один из самых распространенных (pF=15,4) в исследованных реках.

Структура перифитона исследованных водотоков достаточно разнообразна в систематическом отношении. 41 вид водорослей отнесен нами к доминантам. Однако 20 видов доминируют только на одном, а 7 на двух из 78 участков в 11 реках.

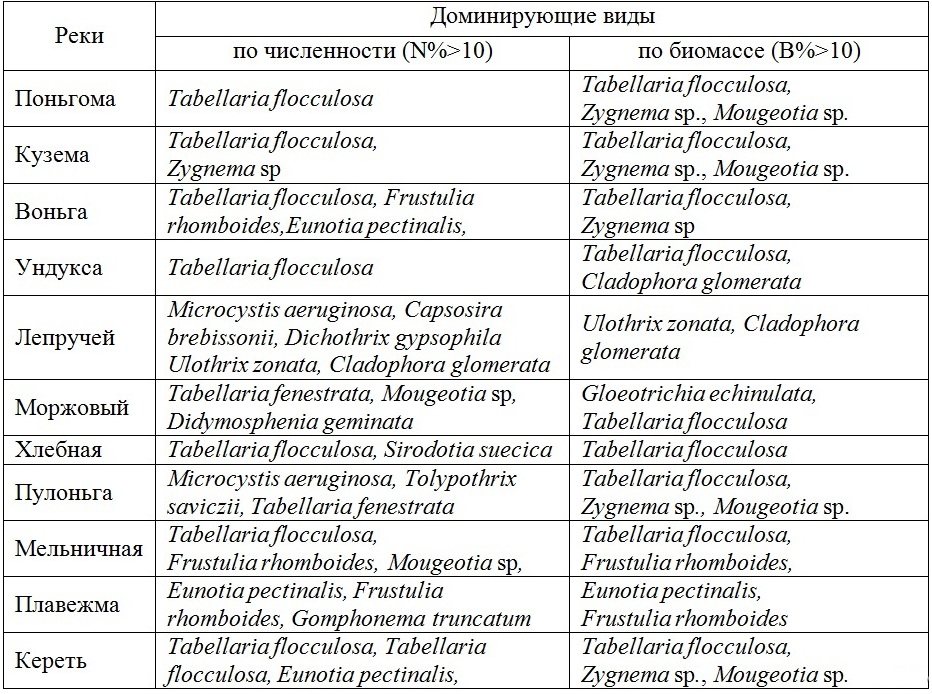

Основное фитоценотическое значение имеет небольшое число представителей, как правило, маловидовых родов. Набор руководящих форм, на долю которых приходится более 10% от суммарной численности и биомассы в водотоках, достаточно постоянен и включает соответственно только 12 и 8 видов (табл. 4).

Таблица 4. Доминирующие виды в перифитоне исследованных рек

Очень сходно и соотношение экологических групп водорослей. Большая часть выявленных видов типичные прикрепленные формы (36–70% видов). Обращает на себя внимание разнообразие ацидофильных (27–60%) и широко распространенных (19–61%) видов. Их относительная численность в перифитоне исследованных водоемов достигает 94 и 82% соответственно. Это объясняется поступлением с заболоченных водосборов кислых, низкопродуктивных вод, что усиливает однородность альгофлоры, ограничивает распространение многих видов и заметно нивелирует различия в структуре альгофлоры в исследованных водотоках. Комплекс, включающий Tabellaria flocculosa, Eunotia и Frustulia rhomboides, является определяющим для большинства исследованных участков.

Большинство обнаруженных таксонов относится к пресноводным видам (галофобы 17–60%), однако в пробах встречены, и морские представители диатомовых из родов Brebissonia, Cyclotella и Grammatophora и нитчатые зеленые (Percursaria percursa) водоросли, что обусловлено случайным заносом или отбором проб и в устьевых участках.

Таксономическое разнообразие перифитона исследованных рек обусловлено положением и особенностями ландшафта, которые определяют морфометрию и гидрологический режим водотоков. Большинство установленных массовых видов водорослей типичны для холодноводных, олиготрофных водоемов. На северное положение водосборов исследованных рек указывает отсутствие в альгофлоре представителей отдела Euglenophyta, превалирование ностоковых над осциллаториевыми. Характерным является ведущая роль в формировании видового богатства семейств Desmidiaceae (25), Fragilariaceae (19), Eunotiaceae (18) и Naviculaceae (14), что характерно и для других водотоков Европейского Севера.

Оценка роли отдельных родов в формировании таксономического разнообразия фитоперифитона показала, что оно определяется в первую очередь родами, в которых преобладают типичные прикрепленные и донные формы. Основными по фитоценотическому значению родами в альгофлоре региона являются пеннатные диатомеи: Eunotia (18), Navicula (14), Pinnularia (12), Cymbella (11) и Achnanthes (10).

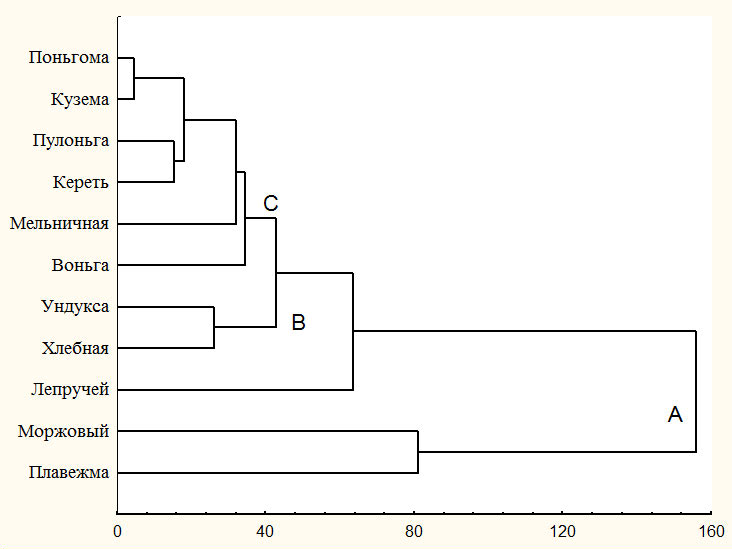

Сравнение таксономического состава перифитона позволяет выделить три группы водотоков (рис. 1).

Рис. 1. Дендрограмма сходства рек по относительной численности видов в фитоперифитоне

Специфичность структуры в выделенных кластерах определяется ролью в формировании структуры альгоценозов аллохтонных в первую очередь планктонных форм выносимых из проточных озер или ацидофильных видов, разнообразие и обилие которых увеличивается в реках с высокой заболоченностью водосборов. Первая группа (А), объединяет реку Плавежма и ручей Моржовый. Для перифитона этих водотоков характерно обилие планктонных форм, что объясняется высокой озерностью их водосборов. Массовыми в альгоценозах рек Ундукса, Хлебная и Лепручей, были ацидофилы. Видовой состав перифитон рек в кластере «С» наиболее разнообразен. В нем объединились наиболее крупные реки, морфометрия и гидрологический режим их отдельных участков более разнообразен, что определяет биотопическое разнообразие, а как результат более высокое разнообразие структуры альгоценозов.

Заключение

Таксономическая структура и количественные характеристики фитоперифитона исследованных рек Карельского побережья Белого моря отражают географическое положение водосборов исследованных рек, и зависит от высокодинамичных условий, характерных для малых порожистых рек региона.

При достаточно высоком видовом богатстве структура доминирующего комплекса достаточно постоянна. Она сформирована небольшим числом видов типичных для холодноводных, олиготрофных водотоков. Своеобразие структуры альгоценозов перифитона заключается в том, что они сформированы видами, заметно различающимися по размеру: от нескольких микрон до нескольких сантиметров. Поэтому списки видов доминирующих по численности и биомассе заметно различаются.

Эколого-географический анализ фитоперифитона показал, что его структуру определяют типичные прикрепленные формы. Низкая минерализация рек объясняет высокое разнообразие индифферентных по отношению к солености и рН видов.

Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение государственных заданий №№ 0221-2014-0005 и 0221-2014-0038.

Список литературы

- Берсонов С.А. Водно-энергетический кадастр Карельской АССР. – М.; Л., 1960. – 407 с.

- Вислянская И.Г. Притоки Белого моря. Фитопланктон // Современное состояние водных объектов Республики Карелия. – Петрозаводск. 1998. – С. 168–169.

- Генкал С.И., Комулайнен С.Ф. Материалы к флоре Bacillariophyta водоемов Карелии. IV. Реки Карельского побережья Белого моря // Ботанический журнал. 2008. 93(3). С. 393–398.

- Генкал С.И., Чекрыжева Т.А. Флора Bacillariophyta озер бассейна реки Кеми (Республика Карелия) // Ботанический журнал. 2013. Т.98. №6. С. 690–698.

- Генкал С.И., Чекрыжева Т.А., Комулайнен С.Ф. Диатомовые водоросли водоемов и водотоков Карелии / Отв. ред. В.Т. Девяткин. – Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. – М.: Научный мир, 2015. – 202 с.

- Голлербах М.М., Полянский В.И. Общая часть. Определитель пресноводных водорослей СССР. – М.: Советская наука, 1951. – Вып. 1. –200 с.

- Иванов В.В., Брызгало В.А. Гидролого-гидрохимический режим водосбора Белого моря // Белое море и его водосбор под влиянием климатических и антропогенных факторов. – Петрозаводск: Изд. КарНЦ РАН, 2007. – С. 52–117.

- Комулайнен С.Ф. Методические рекомендации по изучению фитоперифитона в малых реках. –Петрозаводск, 2003. – 43 с.

- Комулайнен С.Ф. Фитоперифитон рек Республики Карелия // Ботанический журн. 2004. Т.89, №3. С. 18–35.

- Комулайнен С.Ф. Дополнительные материалы к «Библиографии работ по водорослям Европейского Севера России» // Труды Кар НЦ РАН, 2011. №1. Вып. 11. С. 97–103.

- Комулайнен С.Ф. Cyanophyta/Cyanoprokaryota в перифитоне рек Восточной Фенноскандии: роль в экосистемах, опыт изучения и проблемы // Труды Кольского научного центра РАН. Прикладная экология. 2016 (4). С. 14–23.

- Комулайнен С.Ф., Антипина Г.А., Вислянская И.Г., Иешко Т.А., Лак Г.Ц., Чекрыжева Т.А., Шаров А.Н., Шелехова Т.С. Библиография работ по водорослям Европейского Севера России (Республика Карелия, Мурманская область). – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2006. – 66 с.

- Комулайнен С.Ф., Круглова А.Н., Барышев И.А Структура гидробиоценозов в некоторых реках Карельского побережья Белого моря // Материалы IX междунар. конф.: Проблемы изучения, рацион. использования и охраны ресурсов Белого моря – Петрозаводск, 2005.– С. 156–164.

- Комулайнен С.Ф., Круглова А.Н., Хренников В.В., Широков В.А. Методические рекомендации по изучению гидробиологического режима малых рек. – Петрозаводск: КФ АН СССР, 1989. – 41 с.

- Комулайнен С.Ф., Чекрыжева Т.А., Вислянская И.Г. Альгофлора озер и рек Карелии. Таксономический состав и экология. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. – 78 с.

- Литвиненко А.В. Гидрологические условия // Материалы инвентаризации природных комплексов и научное обоснование ландшафтного заказника «Сыроватка». – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2003. – С. 15–17.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. – Т. 2. Карелия и Северо-Запад. –Л., 1972. – 525 с.

- Рундина Л.А. Зигнемовые водоросли России (Chlorophyta: Zygnematophyceae, Zygnematales). – СПб: Наука, 1998. – 351 с.

- Рябинкин А.В., Власова Л.И., Калинкина Н.М., Комулайнен С.Ф., Кухарев В.И., Литвиненко А.В., Хренников В.В., Чекрыжева Т.А., Широков В.А., Щуров И.Л. Разнообразие флоры и фауны рек Карельского побережья Белого моря // Инвентаризация и изучение биологического разнообразия на Карельском побережье Белого моря. – Петрозаводск, 1999. – С. 114–131.

- Современное состояние водных объектов Республики Карелия. По результатам мониторинга 1992–1997 гг. / Под ред. Н.Н. Филатова, Т. П. Куликовой, П. А. Лозовика. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1998. – 188 с.

- Трифонова И.С. Состав и продукционная характеристика фитопланктона реки Кеми и озер ее поймы // Биологические исследования на внутренних водоемах Прибалтики. – Минск, 1973. – С. 304–306.

- Флора водорослей континентальных водоемов Украины. Прокариотические водоросли Procaryobionta). Вып.1. Общая характеристика. Ч.2. Экология, значение, вопросы систематики / Н.В. Кондратьева. – Киев: Академпериодика, 2001. – 342 с.

- Чекрыжева Т.А. Фитопланктон и оценка сапробности водоемов озерно-речной системы р. Кеми // – В кн.: Исследования озерно-речных систем Карелии. – Петрозаводск, 1982. – С. 18–20.

- Чекрыжева Т.А. Фитопланктон и оценка сапробности водоемов озерно-речных систем Карельского и Поморского побережий Белого моря // Исследование некоторых элементов экосистемы Белого моря: Опер.-информ. материалы. – Петрозаводск, 1985. – С. 37–40.

- Чекрыжева Т.А. Видовой состав фитопланктона некоторых озер и рек Карелии // Препр. докл. засед. Учен. совет отделения вод. проблем (30 апр. 1990 г.) – Петрозаводск, 1990. – 39с.

- Komulaynen S. Algological studies of fluvio-lacustrine systems in the northern European part of Russia // International J. of Algology. 2007. V.9(2). P. 139–149.

- Komulaynen S. The green algae as structural element of phytoperiphyton communities in streams of the Northwestern Russia // Biology. 2008. 63 (6). P. 859–865.

- Komulaynen S. Diatoms of Periphyton assemblages of Small Rivers in North-Western Russia // Studi Trentini di Scienze Naturali. 2009. 84. P. 153–160.

- Wetzel R.G. Periphyton measurements and applications // Methods and measurements of periphyton communities: A review / Ed. by R.G. Wetzel – American Society for Testing and Materials, Philadelphia Pa, 1979. – P. 3–33.

Статья поступила в редакцию 11.01.2018

Phytoperiphyton in rivers in the interfluve the Kem and Kovda of Karelian coast

of the White Sea

Sergey F. Komulaynen

Institute of Biology, Karelian Research Centre RAS (Petrozavodsk, Russia)

The paper is discussed the main principles of formation a structure of phytoperiphyton communities in 11 rivers. Based on the analysis of taxonomic composition and structure of phytoperiphyton in river ecosystems the similarity features in community composition, particularly dominants were revealed. Dominant complex is represented by moderate range of species being resistant to dynamic water load. It is indicated that ecologo-geographical composition of algae is dominated by widespread oligohalobial species being acidophilic or indifferent to medium pH.

Key words: phytoperiphyton; taxonomy; ecology; rivers; Karelian Coast.

Об авторе

Комулайнен Сергей Федорович – Komulaynen Sergey F.

доктор биологических наук

ведущий научный сотрудник, Институт биологии, Карельский НЦ РАН, Петрозаводск, Россия (Institute of Biology, Karelian Research Centre RAS, Russia, Petrozavodsk)

komsf@mail.ru.

Корреспондентский адрес: Россия, 185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, ИБ КНЦ РАН.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:

Комулайнен С.Ф. Фитоперифитон рек междуречья Кеми и Ковды Карельского берега Белого моря // Вопросы современной альгологии. 2018. № 2 (17). URL: http://algology.ru/1296

При перепечатке ссылка на сайт обязательна

К разделу СТАТЬИ

Карта сайта

|

|

|